日本における女性開放の歩み

「ジェンダー(性差)」という言葉を耳にしたことがあるだろうか。「社会的、文化的な性差」という意味で、性別によって社会的な属性が決められてしまうこと。もっといえば、性別によって不利益が生じる男女格差を語る際に用いられる言葉だ。

古くから日本の社会では、男性は女性より優位な立場にあった。江戸時代をふり返っても、政治や商売の中心を担っていたのは男性であり、家庭でも家名・家業・財産を引き継ぐのは男性だった。女性にはそれらを継ぐ権利はなく、嫁いだ先で家事や夫の手伝いをすることを求められた。

当時の女性の立場の低さを表しているのが家系図だろう。家系図には男性の名前は記されているのに対し、女性は「女」や「女子」と書かれていることがあった。それだけ女性が軽んじられていたのだ。

明治時代に入ってからは、西洋の文化が流れ込んできたこともあり、女性の権利を見直す動きが少しずつ起きていった。基本的に男性からしかできなかった離婚の訴訟が、条件つきではあるものの女性でも可能になったり、女子師範学校が設立されて高いレベルでの教育を受けられるようになったりした。社会運動としては、平塚らいてうたちが起こした女性解放運動はよく知られている。

しかし、時代が昭和になっても、まだまだ女性の社会進出は限定的だった。戦前の旧制女子専門学校への進学率は2~3パーセントほどだったし、女性には参政権さえ与えられていなかった。

ようやく潮目が変わりだしたのは、太平洋戦争後のことだった。

敗戦によって、日本が米軍をはじめとした連合軍の占領下に置かれたことで、欧米の価値観が一気に流入して、女性の立場が大幅に見直されることになった。この時期は、女性の参政権が認められるなどさまざまな変化があり、その1つが1957年に施行された「売春防止法」だ。

日本では戦後しばらく、江戸時代以前から続く人身売買による売春が合法とされていた。だが、朝鮮戦争特需によって豊かになり、国際連合への加盟を目指すと、不都合が生じるようになる。国連は売春禁止を掲げており、加盟には法改正が必要だった。そこで日本が新たに制定したのが売春禁止法だった。

こうして、日本は売春禁止を掲げたが、実態が伴っていなかったのは衆目の知るところだ。売春業者は違法に、あるいは法の抜け穴をくぐって営業をつづけ、政府も見て見ぬふりをした。そのため売春ビジネスは拡大の一致をたどり、5兆円市場といわれるまでに成長していく。

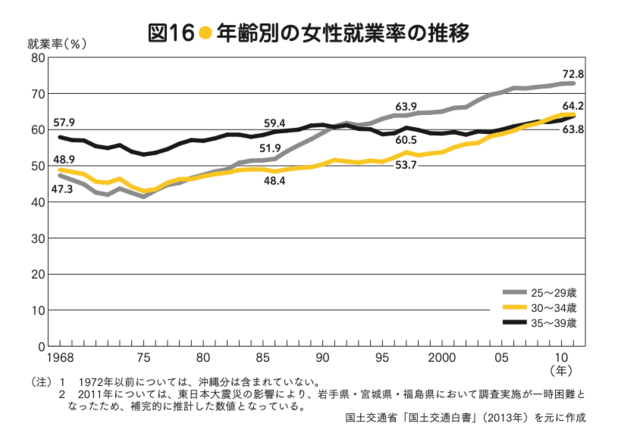

売春防止法の制定のころから1970年代半ばにかけて、日本は高度経済成長期を迎える。経済発展にともなう労働需要の高まりによって、社会で働く女性の数は右肩上がりに増えていった。

女性の社会進出とともに現れたハラスメント

それでも、社会はまだまだ男性中心に回っており、女性は男性のサポート役という位置づけだった。当時の女性の社会的立場を示すことをいくつか挙げてみよう。

まず、企業の大半は採用段階で男性と女性の募集を分けて行なっていた。事業の中核を担う責任のある業務は男性が担い、女性はお茶くみやコピー、電話対応といった雑務が主だった。

昇進や給与体系においても男女格差は明確だった。男性は社内で職業訓練を受けて昇進の階段を上がれたが、女性はそうした機会をほとんど与えられず、管理職に就くことは稀。給料体系も同様で、同じ職場で同じ仕事をしていても、女性の給与のほうが低いことは珍しくなかった。生理休暇や産休といった、女性向けの福利厚生も有名無実化していた。

官庁・役所・学校など公務員の労働現場にも同様の空気があった。女性や障害者の政策に長らく携わり、最後は厚生労働省の事務方トップの事務次官まで務めた、村木厚子さんという人物がいる。村木さんは、1978年に厚労省の前身の労働省に入省したときのことを以下のように述べている。

「当時の公務員は制度上、男女平等でしたし、結婚や出産によって仕事を辞めさせられることはありませんでした。ですが、実際はキャリア採用される女性は20~30人に1名程度。私が入省したときも、事務系総合職で採用された女性は全省庁でたったの5名しかおらず、非常に少数派でしたね。

また、制度上で差別はなくても、女性は朝早く出社して同僚のためのお茶くみや掃除などの雑務をすることが当然、という空気がありました。当時の上司は『キャリア採用である以上、男女平等であるべき』と闘ってくれましたが、組織の慣行を変えることはできず、女性に課された雑務と本来の官僚としての仕事を並行していくことになったのです」

国家公務員のなかで、もっとも男女平等を実現しなければならない省庁でさえ、こんな状況だった。

1980年代に入って、日本が経済大国として世界で大きな力を持つようになるにつれ、だんだんと男女格差を是正していこうという動きが本格化した。その時代に国が重い腰を上げてつくったのが、1986年に施行された「男女雇用機会均等法」だ。

この法律は、雇用の中で男女を平等に扱うことを目指すもので、企業が採用募集の際に男性だけを募集したり、昇進や昇給において男女で差をつけたりすることなどの撤廃を求めた。

とはいえ、この法律ができて企業はすぐに男女平等を実現できたわけではなかった。わかりやすい例でいえば、JALがスチュワーデスの名称を「フライトアテンダント」と変更したのは、法の施行から10年後の1996年、病院で「看護師」が統一して使われるようになったのは2002年のことだ。

2000年を過ぎた頃から、企業が雇用条件や制度であからさまな性差を示すことは減っていった。求人募集でも性別の区分はなくなり、男女が同じ職場で、同じ業務を、同じ給与で担うことが広まった。

だが、社会における女性蔑視はまだまだ根強く残っており、時にそれは男性によるハラスメントとして表出する。

女性に対するハラスメントの代表的な3つが次のものだ。

- セクハラ(セクシャルハラスメント)

- マタハラ(マタニティハラスメント)

- マリハラ(マリッジハラスメント)

セクハラは80年代に知れわたった用語だけど、実際に社会で大きな問題とされ、国や企業が具体的な防止策を取ったのは2000年代に入ってからだ。マタハラやマリハラの防止については、まだ着手に乗り出したばかりか、ほとんど手が着けられていない状態だ。

このようにみると、日本が欧米に比べてかなり後れを取っていることがわかるだろう。女性の社会進出が増えれば増えるほど、ハラスメントの問題が浮き彫りになるというのは、それだけ男性たちの女性を軽んじる考え、あるいは男性中心の社会構造が潜在的に残っていることを示している。今後変えなければならないのは、目に見えない意識や空気だといえる。

※本記事は、石井光太:著『格差と分断の社会地図 16歳からの〈日本のリアル〉』(日本実業出版社:刊)より一部を抜粋編集したものです。