「拷問」と聞くと、現代の日本では馴染みがなく、映画や漫画でしか知らない方がほとんどで、しかも、怖いものが苦手な方はたちまち眉をひそめそうな言葉だ。そんな恐ろしいイメージの強い「拷問」の「器具」を収集している人物がいるという。

「拷問器具収集家・ヌガザカ」。普段は怪談家としても活動しているというヌガザカ氏に、ニュースクランチ編集部がコンタクトを取った。屈強なクレイジーを想像していた我々の前に姿を表したのは、柔和な男性。とても拷問器具収集家とは思えないヌガザカ氏に、拷問器具の魅力を隅から隅まで聞いた。

拷問器具収集を始めたのは下心?

まず、ヌガザカ氏が拷問器具を収集し始めたきっかけが気になった。我々には、皆目検討がつかない、この質問を投げてみた。

「もともと興味はあったんですが、実際に作っている方が知り合いにいて、フルオーダーメイドなんですけど、意外とお値段が安かったので、そこで買ったのが一番最初です。じゃあ、なぜ買ったのかと問われると、少し下心がありました。というのは、性的な下心ではなくて、こういう道具を持っていたら、いろんな人に覚えてもらえるかな? という下心です。

拷問器具収集を始めたのと同時期に、怪談も話すようになって、いろいろなイベントや集まりに顔を出すようになったんですが、ただただ怪談師を名乗るだけだとパンチがないな……と思って、『拷問器具収集家』って名乗るようになりました。

名乗り初めてすぐ、同じイベントに出ている、有名な怪談師の方に“この拷問器具収集家のヌガザカって人は、表に出して大丈夫な人なんですか!?”ってイジられて、してやったりと思いましたね」

少しの下心があったという「拷問器具収集」。しかし、次第にその魅力に取り憑かれていったというが、最初の器具がなんだったのか、気になった。

「一番最初に買ったのは『苦悩の梨』という器具です。ハンドルを回すと、少しずつ開いていくんですけど、これで人体の穴を拡張していくんです。自分でも試してみたんですが……かなり危ないです(笑)。

僕がオーダーメイドで頼んでいる方は、ストイックというか、再現性の高い、現代では絶対に使用してはいけないタイプの器具を作ってらっしゃいます。インテリアで飾るためだけの拷問器具ですね。

先ほど紹介した『苦悩の梨』もそうですが、名前にセンスを感じさせるものが多いのも魅力のひとつです。我々のような、拷問器具に詳しい人間のあいだでは『梨』とか『洋梨』と呼んだりします。『HUNTER×HUNTER』で幻影旅団のことを通り名で「旅団(クモ)」って呼ぶじゃないですか、あの感じですね」

たとえ下心があったとしても、拷問器具を集めようと思う、そんなヌガザカ氏のパーソナルな部分に興味が湧いた。

「小学生の頃から歴史が好きで、特に世界史が好きなんです。なかでも、戦争の歴史、いわゆる戦史に興味を持ったんです。そういったことに興味を持つと、拷問や魔女裁判などが耳に入ってくるし、漫画や映画で、当時どんなことが行われていたかがわかるわけです。

熱心に戦史や拷問について調べるようになったのは、大学に入ってからです。歴史とは……これはよく言われることなんですけど、調べれば調べるほど、歴史というのは勝者が紡いだものだというのがわかるわけです。一方的な視点が多い。

例えば、ある人が国を牛耳っていたとします。その人物を民衆が倒して、現在は平和に暮らしていますという場合、実際にその独裁者的な人が悪いヤツだったかというのは、現代を生きる自分たちにはわからない。そこを知るためには、もっと違うアプローチで調べる必要がある。非常に興味深い学問だと僕は感じたんですね。

収集しているコレクションに対しても、そうやって歴史を見るときと、同じスタンスで見ています。今、まさしくネットリテラシーが叫ばれている時代ですが、そういう目は、歴史を学んでいくうえで鍛えられました」

国によって違う拷問のスタイル

一般的には、ダーティーなイメージが強い「拷問」という行為。そういったパブリックイメージにも、ヌガザカ氏は異を唱える。

「拷問は、今では相手を酷い目に合わせる、という言葉の代名詞になっています。ただ、拷問という字を思い出していただいたらわかりやすいんですが、“問う”という漢字がついています。もともと拷問は、何か調べたいことや、情報を得るためにする行為なんです。ただ単に相手を痛めつけていたというわけではなく、きちんとした公的な機関がマニュアルに基づいておこなっていた、ということを知っていただきたい」

そして、日本と海外の拷問の違いについても、「私の所感ですが」と前置きして説明してくれた。

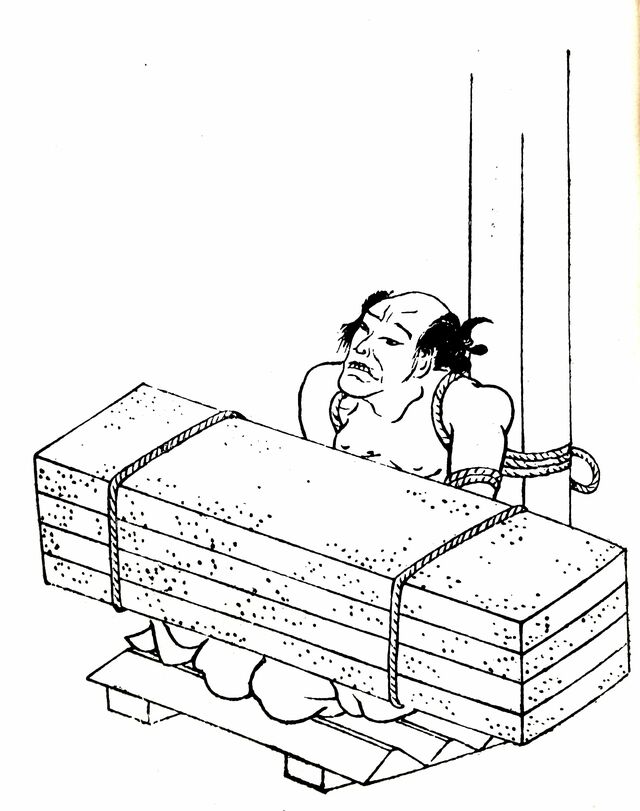

「日本と海外では、アプローチの仕方が違う気がします。日本の場合は、石抱(いしだき)拷問に代表されるように、痛みにプラスして長期スパンで精神的に追い詰める拷問がある印象を持ちました。かたや海外では、わりとすぐに人体を破壊しようとする。指を詰める、頭を締める、など、ビジュアル面で脅しをかけてくるパターンが多いように思います。本人はもちろん、周りも含めて、効果的なスタイルですね。

ただ、僕のコレクションでも、実際は使ってなかったというか、効果を成さなかったんじゃないか? と言われるものもあるんです。人体の穴はだいたい筋肉なんですけど、昔の技術で、それを破壊できるだけの強度を保てたのだろうか? という疑問を呈している海外の歴史学者もいます。

実際に今、その器具を使ってみても、ガラスのコップも割れなかったという。だから、抑止的に使用していたんじゃないかという説もあります。こういう諸説あるのも魅力のひとつです」

また、拷問器具の多くはヨーロッパ圏からの出品が多いという。

「ヨーロッパなどは宗教が絡んできます。最初にお話しした魔女裁判とかもそうですね。その場合、拷問する側は本気でその人を救いたいと思って、“助かるよ”と言いながらグチャグチャにしている。それを聞くと“ええっ!”と僕もひいてしまうんですが、その人にとっては正義と信じて疑わないわけです。

いわく、拷問で自白すると、悪魔の誘惑に打ち勝って天国に行ける。逆に、黙ったまま死ぬと、悪魔に魂を持っていかれる。拷問を通して、国の違いや、現代との価値観の変容を知ることができるんです」

先ほど話に出た「石抱」の拷問は、正座文化がある日本特有らしい。

「石の上に正座するという拷問は、海外では例がないですね。もしかすると、中国とかではあったのかなと思って調べたんですけど、僕が知る限りではなくて、たぶん日本オリジナルの拷問ではないかと。これは海外の拷問研究家のなかでもインパクトが強いのか、人気なんです」

ここでいきなり、ヌガザカ氏が取材陣にクイズを出題した。

「あの上に乗っている石、何キロあると思いますか? あれ1枚で50キロほどあるんですが、それを5枚です。

そして、長時間やるのかと思いきや、意外と短時間なんです。最初は悲鳴をあげるんですが、それすら出なくなって、口をパクパクするようになったら、石をどかして、2~3か月かけて治療する。

そこで終わりと思いきや、治ったらもう1回やらせる。そうすると、もう二度とやりたくないから、次は自白する。こうしてトラウマを植え付けていくんです。ただ、これを30回も耐え抜いた猛者がいるらしいんですよ。すごいですよね!」

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部