アメリカ・ニューヨーク出身でスタンフォード大学助教授を経て東京大学に着任し、同大学名誉教授になったロバート・ゲラーさん。1984年の来日以来、人生の半分を日本で過ごしています。その間に見た「ニッポン」は、科学者として、また一個人としても見過ごせない問題がそのまま放置されている国でした。ここでは日本の英語教育をめぐり、その問題点と必要な改革について、ゲラーさんが、物申す!

アップデートが必要な日本の英語教育

言語教育の基本は、当然のことながら第一言語である国語から始まる。日本語(国語)を自在に使いこなすことができない段階で、あわてて外国語を学び始めるべきではない。

日本人なら、まず日本語をしっかりマスターし、アメリカ人ならば英語をしっかりマスターしてから、第一外国語(第二言語)、第二外国語(第三言語)を学び始める。これが言語教育の基本だ。

母語に加えて、第一外国語を学ぶときには「読む・書く・話す・聞く・文法」をバランス良く勉強しなければならない。加えて、入門段階を超えたら、学んでいる外国語の文化的背景もある程度理解する必要がある。

民間の英会話学校などでよくあるように、手っ取り早く外国語をマスターしようとして「読む・書く」を省略したり、文法をおろそかにしたりすると、おかしな外国語を中途半端に習得するだけに終わってしまう。

また、日本の外国語教育のように「話す・聞く」にほとんど重きを置かないと、これもまた中途半端に勉強するだけになり「使える英語」は身に付かない。これでは「日本の英語教育は失敗している」と言われても仕方ない。

英語コンプレックスにとらわれた日本の大人たちは、中学校や高校の効果が望めない英語教育を是正しようとはせず、早期教育に踏み切った。これまで小学5・6年生は、週一回のペースで「外国語活動」と称して英語を学んできた。改訂版の新学習指導要領では、小学5・6年生の「外国語活動」は算数や理科と同じ「教科」へと格上げされる。そして英語の授業は、週一回から週二回へと増える。

さらに、週一回の「外国語活動」は小学3・4年生からスタートするようになる。新学習指導要領に基づく新しい英語教育は、2018年度からすでに一部で試験的に始まった。

この流れはエスカレートし、幼稚園や保育園でも英語を教え、乳幼児の段階から英語の教材を家庭で使っている親までいる。問題は、日本語習得が中途半端な状態で、不完全な英語教育をチャンポンにしている点だ。早すぎる段階で英語教育を施すことは、子どもの頭脳が混乱をきたし、きちんとした日本語も英語も身に付かない。

そして、何よりも強調したいのが、日本の英語教育の内容に大いに問題があるということだ。これではいくら早期教育を行っても、使える英語は身に付かない。「読む・書く・話す・聞く・文法」のバランスが外国語教育の基本なのだ。

「カタカナ」が日本の英語教育の天敵

アメリカ人の私から見ると、日本の保育園や幼稚園、小学校で行われている英語教育は滑稽なものでしかない。すべての言語は「読む・書く・話す・聞く・文法」を全部一緒にバランス良く学ぶべきなのに、彼らはいきなり英会話から入ろうとするのだ。

しかも、その内容ときたら「This is a pen.」とか「I am a boy.」というような例文を、先生が大真面目に読み上げ、みんなで唱和するといったもの。ペンを手に持っている人に「これはノートですか?」と尋ね「いえ、これはペンです」と答えるといったシチュエーションを想定しているのだろうか。

ペンは誰が見てもペンである。同様に半袖短パンで丸坊主のワンパク坊主から「僕は少年です」(I am a boy.)と英語で言われても「そうですか」としか言いようがない。

もっとも、外国語入門の授業では、どの国でも最初の例文はこれと大して変わらない。だから百歩譲って、外国語の初等教育が不自然なものになるのはある程度仕方ないにしても、もう少し実用的な内容にできないのか、と思わずにはいられない。

日本の英語教育の一つの天敵はカタカナだ。例えば「pen」と「ペン」、「boy」と「ボーイ」の英語とカタカナ表記では、発音はかなり異なる。英語の言葉は一つの音節なのに、カタカナ化された言葉には二つ以上の音節がある。しかも発音の違いはこれだけではないのだから。

正しい英語の発音を学ぶためには、まずカタカナ読みを一切英語教育から外すべきだ。発音を教えるアプリを、中学1年生から英語教育に使ってはどうだろうか。

日本人が特に苦手とされる「r」と「l」の発音の違いを聞き取るためにも、英語を正しく話せるようになるためにも、導入を検討すべきだろう。例えば「long(長い)」と「wrong(誤っている)」を聞き分けられない英語学習者は多い。特に教える側の発音に難がある場合、学習者は最初のハードルで転んでいるようなものだ。

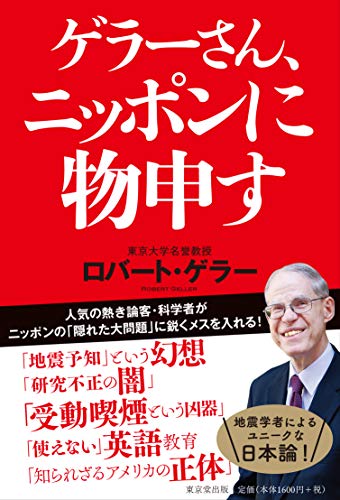

※本記事は、ロバート・ゲラー:著『ゲラーさん、ニッポンに物申す』(東京堂出版:刊)より一部を抜粋編集したものです。