「この人のために死のう、この人のためなら死ねる!」と、主君が亡くなると後追い自殺することを殉死といいますが、家康が天下統一し泰平の世となったことで、それまで戦場で昇華していたエネルギーの矛先がなくなり、後追い自殺が増え、深刻な人材不足となったことが原因で、徳川幕府は殉死の禁止を通達しました。

それがきっかけとなり生まれたのが、現在でも有名な『葉隠』と『奥の細道』だそう。男色・衆道関係は日本の文化にも大きな影響を与えている、と日本史をオカマ目線で切り取る山口志穂氏は説明します。

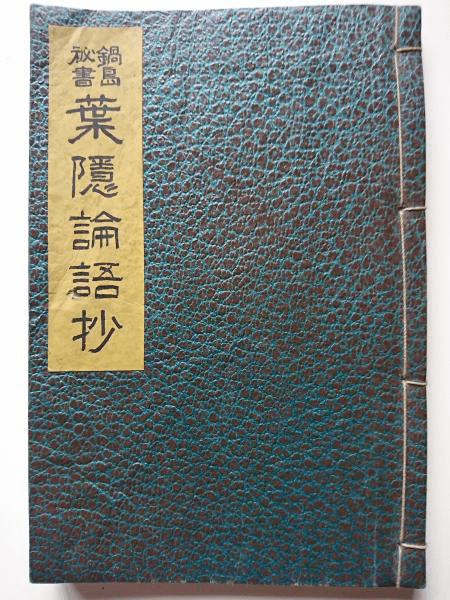

有名な『葉隠』は殉死の禁止で生まれた

殉死は禁止されましたが、泰平の世となったことで、衆道によって幕府や藩が困ることはさらにありました。

衆道関係を結ぶということは、忠義を果たす対象は幕府や藩ではない、となるのです。なぜなら、衆道とは一対一の関係であり、彼らの忠義の対象は、あくまでも念者と若衆になるからです。

江戸時代は、殉死のほかにもさまざまな御家騒動や仇討ちが起こりますが、それらの多くは衆道関係のもつれで起こっています。そこで、幕府や長州藩や米沢藩や姫路藩などでは、衆道自体を禁止する法令を出します。

ただし、それはこのような騒動が多発したからであり、幕府や藩への忠義を求めるからだったわけで、決して当時の日本人に偏見があったわけではありません。そして当然、男色行為までを禁止したわけではなかったことには注意が必要です。

現代に例えてみましょう。家族を顧みない愛社精神だけの人も困り者だと思いますが、かと言って、会社のことは一切考えずにパートナーのことだけを考える人も困り者だと思います。

それこそ、パートナーに「ずっと私(オレ)のために会社を休んで!」「私(オレ)と会社、どっちが大事?」と言われて、パートナーの言うことだけに従う人ばかりだと、会社組織など維持できようもないことはご理解いただけるのではないでしょうか。

さらに、この辺りの構造を「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」の書き出しで有名な、山本常朝の『葉隠』でご説明しましょう。

常朝は、実は殉死禁止令を出した鍋島光茂の下で児小姓となっていました。1700年、常朝が42歳のときに光茂が亡くなると殉死を申し出ますが、すでに光茂によって殉死禁止令が出されていますから、当然却下され、常朝は致し方なく出家することになりました。そんな常朝が衆道について触れている部分があります。

貞女両夫にまみえずと心得べし。情は一生一人のものなり。……浮気者は根に入らず、後は見はなすものなり。互に命を捨つる後見なれば、よくよく性根を見届くべきなり。……むたいに申さば腹立て、無理ならば切り捨つべし。……尤も二道すべからず。武道を励むべし。爰ここにて武士道となるなり

[神子侃編著『葉隠』徳間書店/1964]

これを訳せば「男色であっても『貞女両夫にまみえず』の心構えが大事で、情を交わす相手は一生に一人だけです。浮気者は心からの関係にならないし、衆道関係を結べば命を捨てあう関係となるのだから、相手はよく見届けるべきです。ムリヤリ言い寄る男には怒って斬り捨てなさい。絶対に二股をかけてはいけない! その間も武道に励むべきです。そうすれば、衆道も武士道になるのです!」となります。

要するに、二股をかけないと言うことは「二君にまみえず」、仕える主君は1人のみとなりますから、殉死の構造になるわけです。そして、幕府や藩としては「1人の主君ではなく、家(幕府や藩)への忠義」を求めるから、衆道や殉死を禁止することになるわけですし、この文章の根底には、そうした幕府や藩の方針への反発があるということになるのです。

殉死ができないから旅に出た松尾芭蕉

そしてもう1人、殉死禁止令によって死に損ねた人がいました。『奥の細道』の松尾芭蕉です。

芭蕉は、伊勢津藩藤堂家の一族で、伊賀上野城城代付の侍大将・藤堂良忠に9歳から児小姓として仕えたと言われているのですが、この良忠が俳諧の世界に関心があり、その縁で俳諧を学びます。

川口竹人の『芭蕉翁全伝』には「(芭蕉は)幼弱の頃より藤堂主計良忠蟬吟子につかへ、寵愛すこぶる他に異なり」とありますから、この2人もやはり男色関係にありました。

しかし、1666年に良忠が亡くなります。本来ならば、芭蕉も良忠のあとを追って殉死したと思いますが、この3年前に幕府から殉死禁止令が出されていますから、芭蕉はこれを機に俳諧師として江戸に出ることになるのです。

ちなみに、芭蕉は江戸から明石まで旅をし、その紀行文として『笈の小文』を著しますが、この中には、旅に同行した万菊丸という男との意味深な句を遺し、終いには万菊丸のいびきの絵まで書き遺しています。