伝え方で「気持ち悪い」が「かわいい」に変わる

山内さんの精神はスタッフたちにも浸透している。こんな出来事もあった。

「エゾサンショウウオというイモリが濡れているような生き物がいるんですけど、気持ち悪いと言う人が多かったんです。

スタッフがあるとき、“かわいかったらボタンを押してね”とカウンターを付けたり、“かわいいでしょ♪”とPOPを付けてみたら、途端に気持ち悪がる人が減って、“かわいいね”と言ってくれるようになったんです。こちらが視点をガイドすることによって、お客さんの生き物の見え方も変わってくるんですよ」

ちなみに、企画展などではないスタッフ個人が作るPOPなどの展示物、SNSの投稿の一切は、それぞれが自分で考え、山内さんが内容を事前チェックすることはない。

「伝えたいこと、書きたいことがあればどんどんやりなさい、と伝えています。あなたが紹介したいんだから、あなたの言葉で書きなさいと。新しいものが増えていれば、すぐにわかるので、私もお客さんと同じように見ます。

普段からのコミュニケーションが全てだと思っているので、何を情報開示してもいい、どういう出し方はよくない、といった事柄に関しても信頼しています。

たまに、“これはさすがに……”と剥がすこともありますよ(笑)。でも、それは不適切が理由ではなくて、図鑑に載っているそのままでは、“面白くないにもほどがあるだろう”というものに関してです」

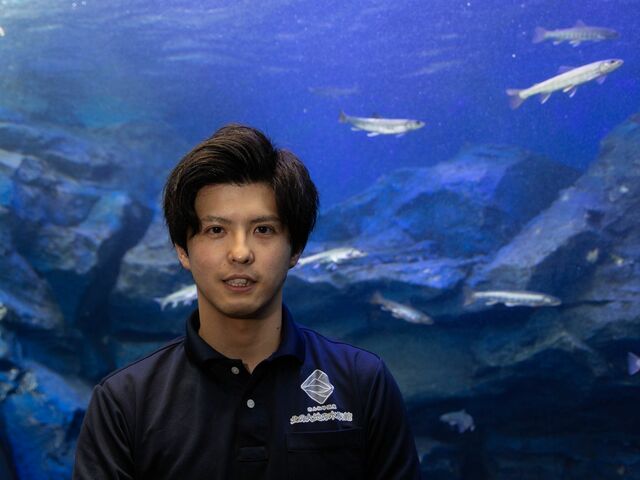

水族館は「水中生物が好き」だけでは勤まらない

水族館館長として若いスタッフとも向き合っている山内さん。「魚が好き」と「水族館が好き」は、山内の核にある思いだが、その2つがあるからといって、必ずしも水族館で働けるとは限らない。現実には、魚が、水中生物が好きだからと水族館に勤めるも、辞めてしまうケースもある。

「うちの水族館には、幸いなことに『好き』と『現実』のギャップで辞めるといった人は今までいませんが、業界全体では少なくないです。魚が好きだと、どうしてもペット的な感覚になりがちなんです。でも、水族館にいる生き物は決してペットではありません。

自然界で自由に泳ぐ魚たちを見てきた私には、“すごいな、美しいな。魚好きとして、水族館でみんなにも見てもらいたいな”という気持ちがあります。でも、ひるがえって水族館の魚たちを見ると、これはどの水族館でも言えることですが、どうしたって野生の魚のほうがカッコイイし、きれいだし、美しいんです。

水族館で飼育され、展示されている生き物は、野生の生き物の輝きとは少し違ってきてしまう。そこは魚好きであればあるほど、“この生き物の美しさは、これが本当ではないんだよな”と感じてしまう。ジレンマはあります。

そもそも、その魚が野生で生きる選択を奪って連れてきているわけですから、魚が好きだから水族館に勤められるかというと、そうではない」

飼育員になれば、地味なことやハードなことも多い。

「お客さんの立場として水族館を見に行くと、きれいな魚がたくさん泳いでいて、楽しいショーをやっていて、という華やかな面ばかりが目に入ります。

でも、飼育員として実際に働いてみると、水温を計って水質を検査して、エサをやって、魚の調子を記録して水槽のコケを掃除して……と、ざっくり言ってしまえば、同じことの繰り返しなんです。バックヤードには傷ついて目の見えない魚もいたりします」

そうした現実を前にしても、「好きな仕事」として水族館で働き続けるには、そこにプラスした気持ちが必要となる。

「自分が働いている水族館が、どういう目的で生き物を飼育していて、何を伝えたい施設で、どんなことをするべきなのか。そういったことを、しっかり自分ごととして捉えられるかが大切だと思います」

信念を持って「好き」を仕事にし、館長としても見事な仕事ぶりが伝わって来る山内さん。そう伝えると、「私は特に仕事ができるわけじゃないです。だからこそ、好きを仕事にしたんです」と断言した。

「うちの水族館には、私やスタッフが釣ってきたり捕ってきた魚も展示しているんです。休みの日に川に潜りに行くのですが、仕事だから捕りに行っているわけではありません。自分が見たすばらしい世界を、皆さんにも水族館でお見せしたいからなんです。最近、趣味の延長線上に仕事があるという感覚が、より一層強くなっているんですよね。

仕事上での核になる部分が趣味と接しているのは、すごくありがたいというか、そうじゃないと私の場合はできない。スペックの高い人間ではないと自覚しているので、やりたいことしかできないんです。だから、やりたいことで生きていく進路、選択肢が僕にとってはココだったんです」

(取材:望月 ふみ)

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部