東京都中野区。新宿駅から丸ノ内線で3駅。新中野駅前の商店街を抜け右に曲がると、通り沿いに小さな写真館の看板が見えた。

「素顔館」という写真館の外壁のディスプレイには、いくつもの写真が飾られている。どの街にもある昔ながらの写真館そのままだが、それらの写真はすべて遺影として撮られている。

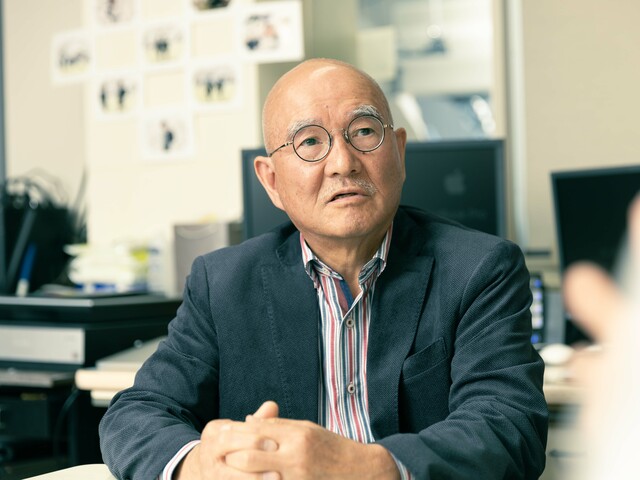

この写真館のオーナーで日本唯一の遺影専門の写真家として活躍する能津喜代房(のづ きよふさ)さんに、ニュースクランチ編集部が話を聞いた。

葬儀に行くとさみしい遺影写真ばかり

「僕がこの仕事を始めた理由。それは大きな後悔がきっかけだったんです」

遡ること25年間前。それは能津さんの義父の葬儀のことだった。医師として長く一線で働いていた義理の父が亡くなった、その知らせを受けたとき、能津さんは50歳。広告商材を撮影するカメラマンとして活躍していた。

憔悴する妻と家族と一緒に葬儀用に遺影を用意することになったのだが、どうにもいいものが見つからない。結局、誰が撮ったかもわからない1枚のスナップ写真が、葬儀の中央に鎮座する遺影として使われた。

「どうして義父の写真を撮っておかなかったんだろうって後悔したんです。葬儀では義父の一番いい写真をみんなに見てほしかったから、それがずっと心残りでした」

写真とは、ある意味でその人自身である。遺影を見て、参列者は故人を偲ぶ。遺影は参列者や家族の心に最後まで残り続ける。だから、一番ステキな写真で送ってあげたかった。それは写真家としての強烈な後悔でもあった。

現在75歳の能津さんが写真を志したのは高校生の頃だ。新聞社のカメラマンだった親戚に憧れた若者は、報道カメラマンを夢見て上京し進学。しかし、新聞社への就職はかなわず、写真専門大学卒業と同時に資生堂の写真部へ。

「アシスタントなんだけど、朝から晩まで写真のことを考えるのが、とにかく楽しかった」

2年後に独立し、フリーで活躍したものの、時が流れやがて自分が50代に入ると仕事が明らかに減っていくのがわかった。若い才能がどんどん誕生する業界であり、年配のカメラマンの仕事は減る運命にある。フィルムからデジタルへの移行も重なり、誰でも上質な写真が撮れるようになり、カメラマンとしての行く末を思う時間が増えた。

「そんなときに義父の死がありました。それから人の葬儀に行くたびに写真が気になったけど、なんだかさみしい遺影写真しかない。大切な人の遺影を撮らなくては! という使命感がうまれたんです」

能津さんは、まずは自分の両親の元に向かった。もちろん遺影写真を撮るためだ。

「滅多に帰ってこない息子が突然帰ってきて“遺影を撮らせて”なんていうもんだから、二人とも面食らってましたね。でも、いい写真が撮れたと思いました」

自宅に帰り、あらためて自分が撮った写真を見直す。そのとき、写真の中で笑っている両親が、まるで自分に向かって話しかけてくれたような錯覚を覚えたという。

「声が聞こえたんですよ。これはすごいなと感動してね。僕がこれだけ“うれしい”ということは、他の人だってきっとうれしいはずだと思ったんです」

いつかこれを生業にしたい、遺影写真家が生まれた瞬間だった。

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部