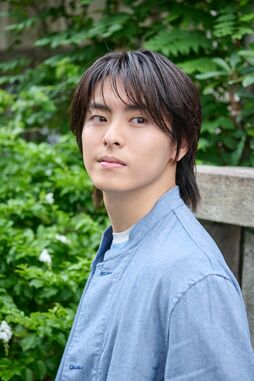

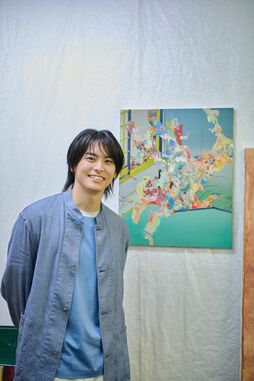

アーティストでもあり俳優でもある高野洸が、対談を通してアートの世界に触れ、表現を学ぶ「お訪ねアトリエ」。今回のゲストは、大河紀さん。ポップさと無機質を織り交ぜ、情緒的な雰囲気を描く現代美術家で、広告ビジュアルやパッケージなど、様々なアートワークも手掛け、今年は、大阪・関西万博のEXPO WORLDs 壁画の一つを担当。国内外で活躍している。

前編では、大河さんの制作途中の作品や画材などを拝見しながら、あれこれ技術的なお話をお伺いしました。

今回、絵を描き始めた頃のことや、どんな思いで作品を描いているのか。お互い表現者として思っていること、感じていることなどたっぷりと伺いました。

影響を与えた画家の存在

――絵は昔から描かれていたとおっしゃってましたけど、影響を受けた人とか作品ってあるんですか?

大河:私、本当にちっちゃい頃から絵を描くの大好きだったんですけど。大竹伸朗さんっていう現代美術作家の方が描いた『ジャリおじさん』という絵本があるんです。その絵本が家にあって、めっちゃ気に入って、お母さんに読み聞かせてもらっていたんです。それに今でも憧れているんですよ。

すごく自由な感じの絵なんですよ。この自由さはすごい羨ましいなというか。素敵ですね。直接的に私の絵に影響を与えたかといったら絵にはそんな表れてないとは思うんですけど。概念的というか憧れという意味では。こういう絵をいつか描きたいなみたいな。

――そういう本が家にあるっていう。その環境も素敵ですね。

大河:確かに。絵本は親のセンスが意外と面白いですね。あんまり王道系の絵本がなかったような気がします。私もちょっと癖あるというか、そういう系の絵本が好きでした。母も、自分では絵を描いていませんでしたが、そういうものが好きだったと思います。

高野:親御さんがアートに興味があるというのは、いいですね。

大河:美大に行く時も、反対とかされず、行かせてくれましたね。進路に悩んでた時、美大の下見に東京に行かせてくれたりもして、いろいろ見て多摩美術大学に決めたときも、「わかりました、でもやるなら本気で行くんだよ」みたいな感じの親でした。

高野:昔描いていた絵と、今描いてる絵って違ったりするんですか?

大河:ちっちゃい頃は。100枚のペラペラの真っ白な紙の落書き帳にずっと描いていました。最初は風景とかも描いてたんですよ。田んぼとか。あと、レモンを描いていた記憶はあります。もちろんもっと描けるようになってきたら、ウィンクしてる女の子とかも描きましたし。小中高生とかは、コミックよりの絵を描いていた気がします。

それからどんどん変わっていって、大学生の頃はグラフィックデザイン学科に進んだので、基本広告系の勉強をしてたんです。ポスター作るとか、写真撮って、ロゴデザインを作って、あわせて文字組してとか、そういうことが多かったりして。イラストレーターになる子もたくさんいるんですけど、私は広告系の方に惹かれて、一度絵を描かなくなりましたね。社会人の時期と合わせると9年ぐらい全然描いてなかったです。

ちょっと重たい話になっちゃうんですけど、私、大学卒業して新卒の頃に、母が病気で亡くなったんですよ。そこから社会人丸5年間ずっと働いてたんですけど。どこかで母というか大切な人間の死を自分の中で昇華しないといけないなってずっと思って温めていたところがあり、5年くらい経った時に今なら描けるかも、みたいなタイミングが来て、絵を描くようになりました。

今もずっと生と死の表裏一体みたいなものをテーマにしていて。“人間って意外と寿命じゃなくて、すぐパッと死んじゃうタイミングがあるよね”ということで、生きている人が、生と死が合体した、人間とおばけのちょうど間みたいな存在なんじゃないかな、というもので。だからこそ、“もっとエンジョイしようぜ”ということを描けたらいいなと思って、今もずっと描いてるところがあります。原点というか、創作の根本はそういうところからスタートしていますね。

高野:確かに、大河さんの絵からは、次元がたくさん感じられます。

大河:嬉しいです。

高野:ちなみに、1日どれぐらい絵を描いてるんですか?

大河:基本は、毎日アトリエに出勤しています。朝ちょっと遅めに起きますけど(笑)。早くて11時スタートぐらい。できれば、会社員の平均的な勤務時間くらいまではアトリエにいたいと思っていて6~8時間ぐらい目安にしたいんですけど、うっかりやり過ぎちゃうところもあって。

去年は休みなくずっと働いて、ちょっと良くなかったです。今年からは、目指せ週休2日を目安にしています。どうしても締め切り前はてんてこ舞いになって、徹夜することもあるんですけど、なるべく休む時間は取るようにしています。

高野洸

高野洸