冒頭から「誠実であることは美しいけれど、同時にとても脆い生き方だ」という言葉ではじまる今回のテキスト。HKT48のファン、そして梁瀬鈴雅を知る人であれば、彼女の活動における誠実さは理解していただけるだろう。

誠実である、ということをあえて厳しい言葉で分析し、「それでも私は誠実に生きたいと思った」と語る彼女が、活動の中でたどり着いた誠実さとは。

それでも私は誠実に生きたいと思った

誠実であることは美しいけれど、同時にとても脆い生き方だ。誠実さが正当に報われるほど、この世界は単純な作りをしていない。

「誠実に生きる」とは、一体どういう生き方を指すのか。真面目に生きること? では、その真面目とはなんだろう。

信号を守ること? 駆け込み乗車をしないこと? それとも脱いだ靴をきちんと揃えることか? それらを完璧にこなせば、人はみな誠実に生きていると言えるのだろうか。誰も見ていない場所で、独りよがりの誠実さを貫いたところで、誰かに評価されるわけでもない。ただ自分を追い込み、生きづらくさせるだけだ。

それでも私は誠実に生きたいと思った。最初から、私にそんな高尚な志があったわけじゃない。ただ、私は理不尽に屈したくなかったのだ。不条理な世界に負けないために。真っ向から文句を言うために。そしていつか報われたとき、胸を張れるように。自分を嫌いにならないために。

私は、私なりの誠実さを盾にして、この場所に立とうと決めた。

最初から最後まで全力疾走し続けなければ

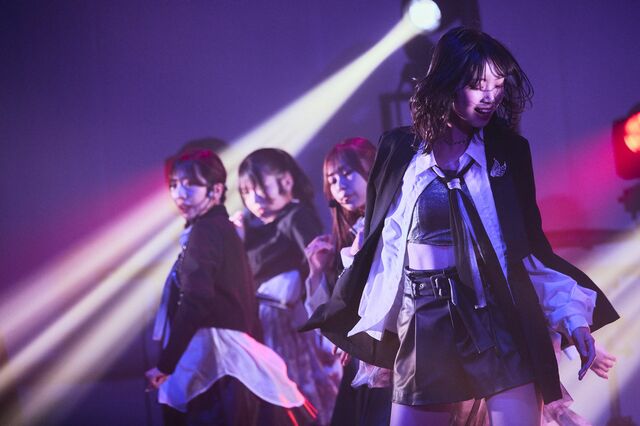

私にとっての誠実とは、この活動のすべてに、自分の持てる時間を、感情を、命を注ぎ込むこと。自分の青春や、誰かと共有するはずだったプライベートな時間を削り、そのすべてを舞台に捧げる。常に全力でいることこそが、私にとっての絶対的な正義であり、そして唯一無二の誠実さだった。

私は、ひたすらがむしゃらに、命を削るように踊り続けた。大きく動けば動くほど、世界が広がっていくような快感があった。汗が目に入って沁みる感覚さえ、自分の努力の証として心地よい。

そんな日々を続けていくうちに、いつしか私の全力のパフォーマンスが私自身の代名詞となった。舞台の上での自分の命を削るような熱量が「私らしさ」として認められ、誰かの目に留まっていることが、当時はただ純粋に嬉しかった。それは私にとって最高の勲章だった。しかし、その輝きは、いつしか外すことのできない重い足枷を付けたような感覚に変わっていった。

走り続けていると、周囲はそれを日常として受け入れ始める。「いつも全力な私」が当たり前の基準になり、ほんの少し立ち止まって息を吸うことすら、まるで裏切りのように映ってしまう気がするのだ。自分のペースで歩みを進める誰かが、ふとした瞬間に見せる加速が大きな価値を持つ世界で、私は最初から最後まで全力疾走し続けなければ、そこに存在することすら認められない気がしていた。

そんな対比を突きつけられる度に、足枷はどんどん冷たく、重くなっていく。本当は、この足枷をすぐにでも外してどこか遠くへ逃げ出してしまいたいと心のどこかで叫んでいる自分がいる。それでも、私は走り続けることを止めなかった。いや、止めることができなかったのだ。当時の私には、舞台の上で命を削る全力の熱量以外に、誇れるものが何もなかったから。「誠実に生きている」と思い込むことだけが、この冷たく張り詰めた競争の世界の中で自分を保つ一番確かな方法だった。立ち止まって何もない自分自身に目を向けたくなかった。ただがむしゃらに踊り続けることで、自分の脆い存在を誤魔化していたのだ。

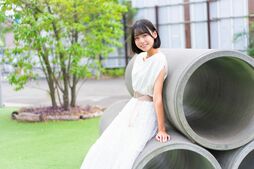

梁瀬 鈴雅

梁瀬 鈴雅