食について多くの著作を発表し、その見識の深さや独特の表現で人気を博している小泉武夫教授が、その魅力に取り憑かれてやまないのが「肝」である。「世界一の肝喰い」を自認する小泉教授が、これまで食してきた肝のなかから“絶品肝”を取り上げ、その扱い方や食べ方、肝の魅力を述べつつ肝料理談義を展開。

魚の肝のなかで最も名高い鮟鱇(アンコウ)の肝。そんな鮟鱇のさばき方から、おいしい食べ方まで、捨てるところがないと言われる鮟鱇のごとく、余す所なく解説!

珍重されるアンコウの「七つ道具」

魚の肝を喰うという話になると、最も名高いのが鮟鱇である。あの巨大にしてグロテスクな体は軟骨でできているので、クネクネして切りづらい。そこで「鮟鱇の吊し切り」となるわけで、この魚ほど肝が大きく、そして美味な魚は稀である。

肉より肝の値段のほうが遥かに高いという珍しい魚で、肝だけをボイルして、それを缶詰にして「鮟肝」として売っているが、それが1缶2,000円以上もするのだからびっくりする。

鮟鱇は肉も皮も骨も全て食べられるから、調理上は大変理想的な魚で、トモ・ヌノ・キモ・水袋・鰓(えら)・柳肉・皮を、特別に「七つ道具」といって珍重する。鮟鱇鍋や鮟鱇汁のほかに、肝和えや共酢などが代表的料理で、いずれも肝の存在が決定的役割を担っている。その肝料理の実際について、述べておくことにしよう。

鮟鱇1匹を丸ごと味わい尽くす

思いきり奮発して「よし、今日はいっちょう鮟鱇1匹丸ごと皆に御馳走してやろう」などと豪勢なことを言い、鼻の穴を拡げて、そこから熱い吐息をプープー吹き出して興奮気味で市場に急ぐ。

そこで鮟鱇を仕入れることになったならば、その選び方は、まずは暗黒褐色の表皮に光沢がある鮟鱇を見つけ、次に腹が裂かれて出されている肝をよく観察し、こちらも光沢が差しているものを“よし”として、さらに魚全体がたっぷりとしていて分厚いものを選ぶことにある。

肝の鑑定は、光沢のほかに、肝の表面に張り巡らされた細い血管の色を見ることも大切で、鮮血状態の血管のものが特によいのである。

品定めができて、いよいよ鮟鱇を手に入れて、心ときめきながら家に持ち帰ったならば、庭ですぐに下ごしらえに入る。両えらから縄か紐を通して口からそれを出し、それを木の枝か柱か何かに引っかけて吊し、出刃包丁で切り裂いていき、七つ道具をあしらえ、大切な肝を傷つけず取り出すのである。

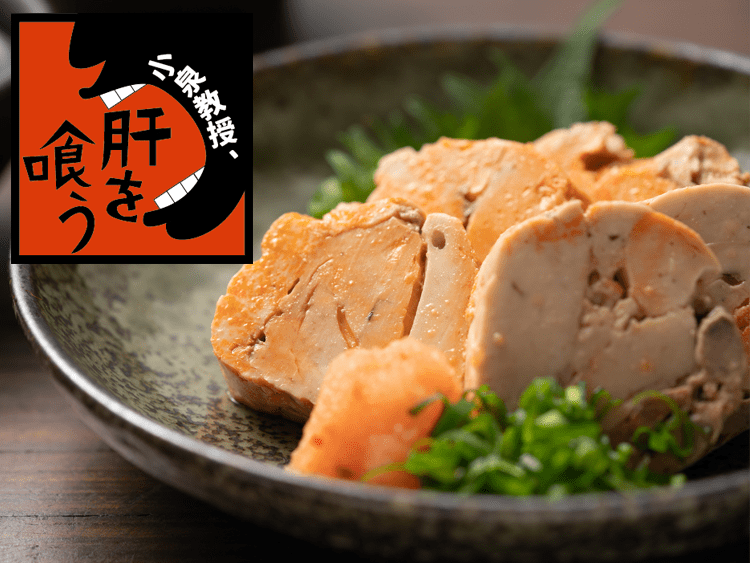

鮟鱇の肝料理の代表格が「共酢和え」で、肝をごく淡い塩水で茹でて、すり鉢に取り、赤味噌を肝重量の5分の1ほど入れて、酢・砂糖を加えてよくすり、ドロ肝に仕上げる。

別に七つ道具も淡い塩水で茹でてから水切りし、先ほどのドロ肝にあえて器に盛る。青ネギを4センチぐらいの長さに切ってから茹で、水気を搾ったものを添えて出来上りである。ドロ肝特有のうま味とコク味が、淡泊な味の七つ道具と実によく合って、絶妙な酒肴(しゅこう)となって味わう者を味覚極楽の境地に誘ってくれるのである。

ただ注意したいのは「共酢和え」は一般的な肝和えのつくり方で、実は正式なものは「共酢」ではなく「とも酢」なのである。七つ道具の1つである「とも」だけでつくる「とも酢の肝和え」のこと。

その正式なつくり方は、鰭ひれや尾、腹から出る丸い袋状のもの、すなわち「とも」であるが、その部分を適当な大きさに切ってからよく水洗いし、淡い塩水で茹でたものをこしらえておく。別に肝に塩を振ってから蒸籠で蒸して裏ごしにかけ、それに煮切り味醂と、白味噌、酢を加え味を調えて、すり混ぜてドロ肝をつくる。このドロ肝に茹でた「とも」を加えてあえ、出来上がりとする。

確かに、この正統な「とも酢」は粋であってなかなかよいものなのだが、我が輩の考えでは、やはり「共酢和え」の方が総じて結構なのではないかと思う。その理由は、ドロ肝は鮟鱇のどんな部分ともよく合って、確実においしく食べることができるからで、なにも「とも」だけで終わらせる理由はないと考えるからである。