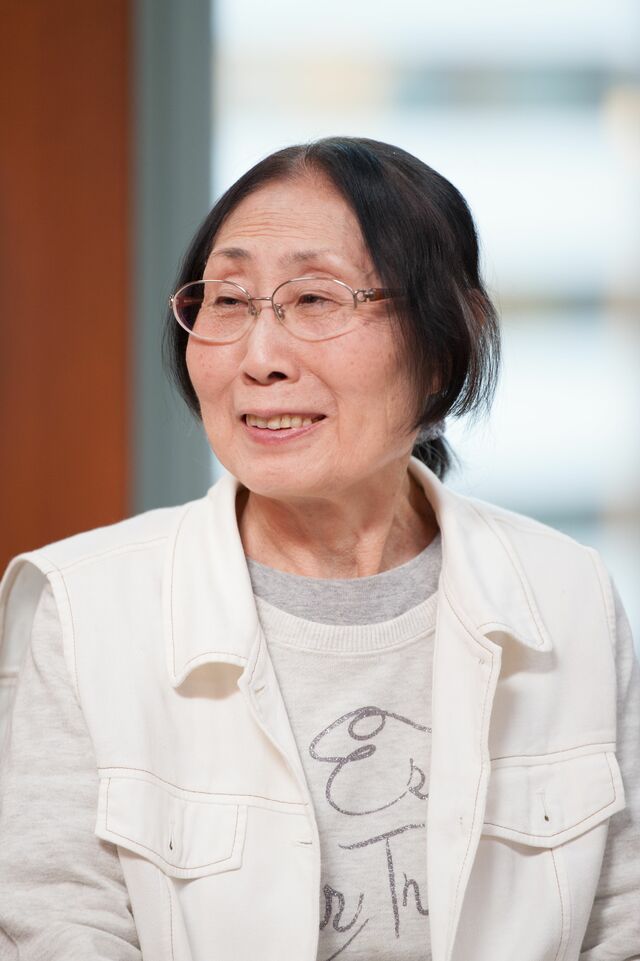

石ノ森章太郎、赤塚不二夫とともに3人ユニットU・MIAを結成、少女漫画の黎明期から活躍した水野英子さん。当時の思い出や、ロックを題材にした異色作『ファイヤー!』について聞いてみました。

キャラクターは着替えも髪型チェンジも禁止!?

――今年1月に発売された『総特集 水野英子 ー自作を語るー』には、水野先生が少女マンガ界を切り拓いてきた様子が語られています。「女手塚治虫」と呼ばれるゆえんかと。

「当時は、主人公の服装が替わったら、その子だとわからないんじゃないか、という考え方があったらしくて、それこそ、昼間も、寝るときも同じ服を着ているんですよ。ヘアスタイルもそうですしね。それはとてもおかしいなと。

当時の少女を甘く見てた、あるいは、それが描きこなせるだけの力量のある人がいなかったか、どちらかです。でも、これはおかしい。服装が変わろうが、髪型が変わろうが、同じ人物だということがわかる絵を描かなければいけない、と思いながらやっていたわけです。

私が少女マンガを開拓したというのは大げさで、わたなべまさこ先生、牧美也子先生たちのほうが、ゴージャスな、華やかな絵を描いてらしてて、少女マンガの絵のスタイルを確立した人たちだと思っています」

――これはまたレジェンド漫画家の名前が出てきました。

「当時、出てきた女性の描き手たちが、今の少女マンガの原形になるもの、雰囲気をつくっていったんですよね。男性には、女の子が本当に好むものがよくわからない。それは当たり前なんですよね。私も服装には非常に神経を使いながら描きつつ、ドラマに重きを置いていました。

戦中まではモンペにつぎあてで、“欲しがりません、勝つまでは”と言っていた時代。おしゃれなんかしたらとんでもない世の中だったわけですよ。終戦になって、やっとそこらが解禁された。私は、そのとき5歳でしたから気にしなかったんですけど、“終戦して間もなく、こっそりスカートを出して履いてみた”っていう人の話を聞いて私も感激し、なるほどなと思った。

男性方は、女の子をどういうふうに描いたらいいかが、まずわからなかったらしい。石森(故・石ノ森章太郎)さんも当時は“俺、女の子描けないよ”って、最初は言ってたらしいんだけど、いや応なしに描かざるを得ない。もう一生懸命女の子を研究してたらしいですけどね、男性方は」

“缶詰め”にされた太陽館でのバカ騒ぎ

――その後、大変なペースで原稿を書かれていたそうですね。2カ月で最大270ページほど描いていたとか。

「当時は、1冊128ページ別冊付録というのがはやっていました。いただいた仕事は、それは、こなしますよ。絶対断りません。そんなもったいないことはしないけど、とにかくハードでしたね(笑)。週刊誌並みのペースでやらなきゃいけなかったから。本当にみんな忙しくて、もう一緒に遊んでる暇もなくなっちゃった。とにかく、お互いもう、仕事、仕事、仕事の生活になって、だんだん疎遠になってしまいました」

――締切前に「缶詰め」にされたことも?

「もちろんありました。しないとやっていけないんですよ。一番有名なのは“太陽館の大缶詰め”。松本零士さんや、ちばてつやさんといった、本郷三丁目のほうに住んでたグループがあったんです。その近くにあった、太陽館という大きな旅館に描き手を引っ張ってきて詰め込むんです。

大きい出版社の描き手が一堂に詰め込まれた。講談社、集英社、小学館、けんか相手ですよね。まぁ今ではそんなこともうあり得ない。そこで終わるまで描かされる。でないと締め切りまで間に合わないです。一堂に集めておくと、こっちの社とあっちの社と両方の仕事をしてるというような人たちもいたので、そこに行けば、とにかく用が早く足せるわけですよ。編集さんにすれば見張っていることができるからよかったんでしょう。

だから、漫画家の人たちとしては、あれは修学旅行ですよ。大修学旅行(笑)。よく遊びもしたし、編集さんがいなくなれば遊び始める(笑)。まあまあ、いろんなことやって、ワイワイ、ワイワイと。楽しかったですね。

漫画家連中は、だいたい2階で描いてたんですけど、あんまりにもにぎやか過ぎて、ほかのお客さんが逃げ出したって聞いたこともあります。松本さん辺りがステレオセットを運び込んで、ガンガンレコードかけたとか。二十歳前後の連中がバカ騒ぎやってたんですよ(笑)」

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部