パリに御留学中の朝香宮様がポーランドへ

大正十四年初冬、パリに御留学中の朝香宮様がポーランド御見学のためお見えになったことがある。それはコンテ・アサカ(朝香伯)なる匿名の下においてであった。

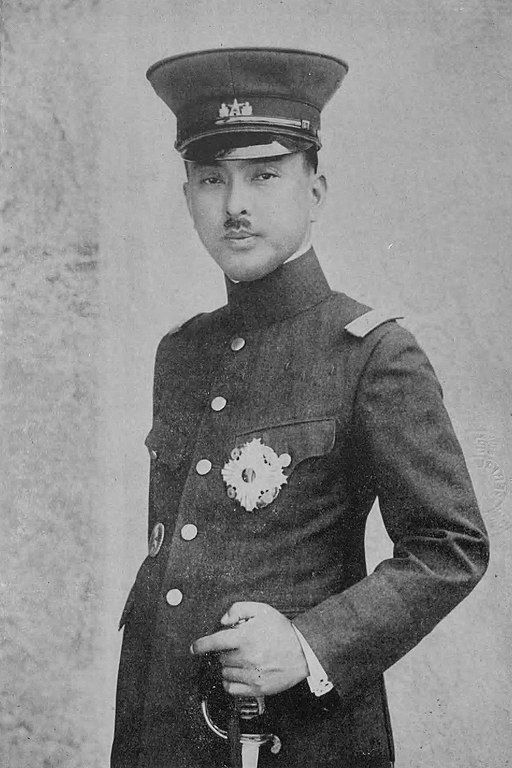

朝香宮は中央幼年学校時代、私より一期先輩であり、東久邇様は第三中隊、北白川様は第一中隊、朝香様は第二中隊の生徒であられた。北白川様は絶世の美男とされ、東久邇様は頭脳の明晰な方として、そしてわが朝香宮様は運動神経の発達せる意志強き方と見做されたものであった。終戦後、多くの旧皇族が時代に迎合し、皇室の尊厳の一翼を担うべき天職を忘れて、とかく何かと風評を耳にするさなかにおいて、朝香宮様が出色の高貴なる御生活を堅持されつつあるのを見て、私は尊敬おくあたわざるものである。

殿下は私が陸大を卒業、歩兵第一連隊に帰隊した時、私の直属の大隊長であった。その朝香宮様がかつての直属の部下たる私の駐在するポーランドを御訪問遊ばされるのである。私の喜びは大きく大ハリキリであった。

その日宮様がワルソーに御安着になり、公使館に宿泊されることとなった。代理公使は黒沢氏であった。

プログラムはポーランド側で組まれたが、相当盛りだくさんであった。ベルリンから随行して来た駐独武官の某少将は、ポーランドにおける日程を滅じてそれをドイツ見学にまわすべきだと主張した。私は不満をもってこの言葉を迎えた。そして私は言った。

「殿下御旅行の目的は何であるか。もし一般科学、文化、学芸の御研究がそれであるならばまた何をかいわんやである。だが御附武官からの通牒では第一次大戦の戦跡御見学が主目的となっている。大戦の戦跡はフランスとポーランドと東プロシャにのみあって、ドイツ本国にはないはずだ。しからばドイツをより重視すべき何らの理由もないではないか。もっともそれは殿下御自身の問題であり、又御附武官の考えにもよることであり、断じてドイツ、ポーランド駐在武官の容喙すべき限りでない。第一、駐独武官がポーランドへ来て、ポーランドの旅行予定に介入すること自体許されないのではあるまいか」と述べたのであった。

もちろんこのディスクッションの場合、殿下は臨席されていなかった。御附武官藤岡中佐は「私どもで最後的決定を致しましょう」ということで、それはそのままとなり大体私の主張が通ったのであった。

一行はワルソーにおける公式儀礼、招待、被招待の行事を終え、東プロシャのケーニヒスベルヒ市、ヒンデンベルヒ大戦勝の古戦場、タンネンベルヒを訪問の後ダンチヒに到着し、某ホテルに宿泊したのであった。それから再びポーランドへ入る予定であるから、駐独武官はダンチヒに泊ることなく汽車でベルリンへ帰任したのであった。

ビール時間、ワイン時間

夕食はホテルの大ホールへスモーキング姿でとらるべきであった。一行は最上段の正面の特別席に座を占めた。殿下は正面でしかも一般客に面して座をとられた。私は殿下に対座したから大衆を背にした。私としては楽な立場にあった。

殿下が席につかれた時、楽隊は「君が代」を奏したかと記憶する。一般客は静かに緊張して敬意を表した。別に拍手もしなかった。それは当時の欧州風であった。

ケルネル(給仕)がワインを杯に注いだ。その時殿下が私に注文された。「樋口! 今夜はビールが欲しいな」と。ところがその七時以後はブドウ酒時間(ヴァインツァイト)である。ビアーツァイトは午後五時か六時までである。ビール時間は一般大衆のための食事時間であって、ビールで簡単に食事のできる時間である。七時以後のワイン時間においては料理も立派で、高価であり、酒も赤白ブドウ酒、シャンパンとなり、後でダンスも始まるという次第である。このワイン時間においてはビールを飲むことが許されない規則であった。

私は給仕に「ビールをクルーグ(柄付大杯)で持ってこい」と命じた。給仕いわく「エス イスト ヴァインツァイト イェツト(今はワイン時間です)」「それは知っている。しかしパリ在住の伯爵に対するドイツのご馳走はビール以外にないではないか。ワインならパリでも飲める」と小声で述べた。私の背後の客人たちにも多少聞こえたであろう。ささやきが後方で起きた。ケルネルは私どもの各々の前に飾りで覆われたビールの泡の溢れつつあるクルーグを置いたのであった。満座の客人たちの中に半ば喜びの小声が聞かれた。小さい拍手さえも交った。そして殿下はじめ私どもは更にその大杯の更新を要求したのであった。私どもの飲んだ白ワインはモーゼルであって辛口の方であった。ワルソーに帰還された殿下はまずウイスラ付近の会戦、一九二〇年のソ連・ポーランドの会戦、ロッズ付近の会戦、カルパーテン北側の会戦等を御見学になってオーバーシュレジェン経由再びドイツに出られることとなった。私はカトウイツまでお見送りした。カトウイツでドイツ行きの車に乗り換えられるため、約一時間も車中でお待ちになった。

殿下のお乗りになる特別車の外で十人ばかりの少女の群が騒いでいる。何の目的で彼女らがそこにいるのか。お見送りのためであろうか。見ると私がこの夏、カルパーテン山中のペルスコエ・オーコで知り合いになったかのレンスカ姉妹がこの群中にいることが分った。彼女たちはもの珍しさで殿下をお見送りすべく女友達を伴って来たものと見えるのであった。

この車を中心として駅の内外には警官も憲兵もいる。どうして彼女たちが警戒線を突破して車側に来られたものであろうか。彼女たちは多分私に面会ということを理由にしたものであろう。私は彼女たちと一分ばかり会話した。彼女たちは殿下と握手でもして土産話にしたいのであった。そうは参らぬ。「君たちはまだそれほど高貴ではない」と私は小なる「オールファイゲ」を一本彼女たちにくれてやった。

発車のベルが鳴った。国際列車は黒煙を吐きつつプレスラウの方向に動き出した。

※本記事は、樋口季一郎:著『〈復刻新版〉陸軍中将 樋口季一郎の回想録』(啓文社:刊)より一部を抜粋編集したものです。