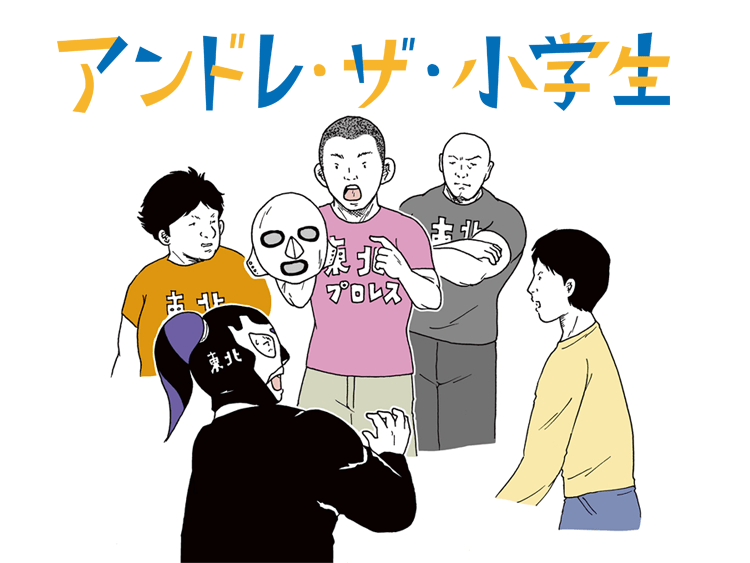

時は2000年代初期。インターネットが普及し始め、スマホではなく“ケータイ”だった頃、身長が180cmを超えながらスポーツが嫌いで、難しい地名を知ることが楽しみな漢字オタクの小学生がいました。あだ名は「アンドレ」。これは、そんな少年が東北の風景の中でプロレスを通じ経験し、人生を学んだひと夏の物語です。

覆面レスラーとして闘う決意

宇佐川さんが差し出したのは、1週間前にタスケさんのコスチュームを取りにいった時の領収書だった。ぼくは数秒間考えたあとに、思わず「あっ!?」と声をあげてしまう。

「うーちゃん、どうしたの?」

「これ、アンドレが社長のコスチュームを取りにいった時の電車賃の領収書なんですけど…安すぎるんです。たぶん、正規の半分ですよ。お釣りと一緒に渡された時はよく見ないで受け取ったけど、あとで精算するために改めて見て、おかしなことに気づいたんです。アンドレ、なんでおまえは半額で乗れたんだ?」

宇佐川さんの説明を聞くタスケさんの表情は、完全に固まっていた。小人料金で新幹線やほかの電車に乗り、その額の領収書を出してしまったのは本来、ウソを通す上で大失策となるはずだった。

ところが、この状況ではぼくが小学生であることの動かぬ証拠に変わった。もう、タスケさんは否定しなかった。

「……うーちゃん、わかった。その件については何もおかしくないんだよ。アンドレは、小学生なんだから」

宇佐川さんも信じられないという表情をしたまま、黙ってしまった。このあとタスケさんは、控室に運命さんとテッドさんを呼んですべてを説明し始めた。

「なんていうか…はじめの段階で誰もアンドレのことを小学生だと思わなかったのがすべての間違いの始まりだったわけだ。誰だよ、最初にアンドレを誘ったのは?」

「社長だったでしょ」

「俺? 俺だっけ!? いやいや、そう言っているテッドさんじゃなかったの?」

「違うよ! 社長が『とんでもない逸材を見つけたよ!!』って興奮してたじゃない。巡業に連れていくって言い出したのもタスケだよ、もう!」

「いやー、俺だったかなあ。試合で頭打ちすぎて憶えてないよ、困った、困った」

タスケさんとテッドさんが口論になる中、運命さんは腕を組んだままジッと目を閉じていた。そして、そのまま口を開く。

「それで、アンドレ。おまえは今日の試合、どうするつもりなんだ? 小学生だから、できませんと言って出ないつもりなのか?」

タスケさんとやり合っていたテッドさんが、まん丸い目をさらに開いて運命さんの方へと振り向く。

「なーに言ってんだよ! 小学生だと知ってて試合に出したなんてバレたら大変だろ! もしもこいつの親とかに抗議されたらどうすんだよ。ダメダメ、今日の試合は出せない。カード変更だ!」

「ちょっと待って、テッドさん。今日はアンドレを目当てに松島記者が取材に来るんだよ? なのに出さなかったら逆に怪しまれるだろ。マスコミにはハタチだって言い張ればバレないよ」

タスケさんはあくまでもぼくを出すつもりのようだ。今度は宇佐川さんが意見を述べる。

「でも、アンドレの顔が雑誌に載ったらどっちみちバレるでしょう。学校の先生や友達、親戚が見る可能性もゼロではない。そうなったら、ぼくらも責任問題になるけど、一番大変なのはアンドレ本人ですよ」

もしもバレたら学校と親には怒られ、友達にはますます「このままプロレスラーになっちゃえよ」とうるさく言われ続けることは避けられない。だからこそ、ぼくは願いごとを伝えたかった。

「待ってください! タスケさん、運命さん、テッドさん、宇佐川さん…今日の試合、やらせてください」

4人が4人とも、ぼくの顔から視線を動かさない。

「試合を休むことで、皆さんにご迷惑をかけることはできません。でも、ぼくが小学生だってバレたら、もっとご迷惑をかけてしまいます。だから…今日の試合、マスクを被ってやらせてください」

そう言って、ぼくは1週間前にタスケさんからもらった安っぽいマスクをお尻のポケットから取り出した。

「タスケさん、このマスクはなんの名前もついていないマスクだって言いましたよね? ということは、誰のマスクでもないから誰が被ってもいいんですよね? ぼくはこれを被って素顔を隠して、小学生であることも隠します。お願いです、試合をやらせてください!」

心の中にいるもう一人の自分が「おまえ、何言ってんだ? あんなにプロレスが嫌いだったのに、なんでそこまでしてやろうとするんだよ」と、あきれ顔で指摘する。ぼくは、頭の中で返答した。

「わかんない、わかんないよ。でも、ここで出なかったら一生後悔すると思うんだ――」

4人で話し合いをした結果、ぼくはマスクマンとして出場することを認められた。キャラクターはアンドレのまま。そしてリングネームは…。

「アンドレのようにデカいマスクマンだから『マスクド・アンドレ』がいいんじゃないの? うん、それしかないな!」