ついに決まった最後の試合

テッドさんに言った通り、ハヤト先輩はタスケさんを攻め込みながら「オラ、認めろよ。カード変えろ!」と口走っていた。聞こえたとしても、お客さんはなんのことだかわからなかったはずだ。

タスケさんも「だーれがおまえのいうことなんか聞くかーっ!」などと言い返しながら反撃していったが、途中でハヤト先輩のセコンドを務めていた北野先輩が手を出し、2人がかりでやられてしまう。収拾がつかなくなったところでテッドさんがゴングを要請。

結果はハヤト先輩が反則負けを宣告されたが、収まることを知らない二人は首に荒縄をくくりつけて絞めあげる。すると、リングサイドでハラハラしながらその様子を見ていたぼくに、ぐったりしながらもタスケさんが何やらアイコンタクトを送り始めた。

そして、右手の人さし指をハヤト先輩と北野先輩に向けて振り出す。「おまえがいけ」と言うこと?

「ほら、タスケさんがいけって言ってんだから早くいけ!」

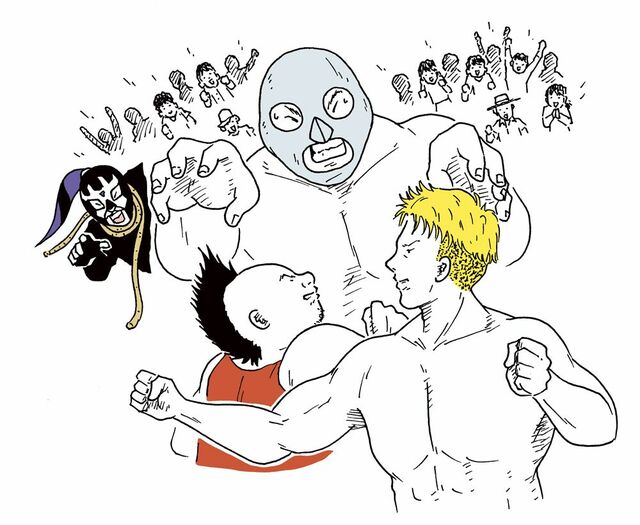

菅本先輩にうながされ、ようやくぼくはハヤト先輩と北野先輩に飛びかかっていった。すると、場内は「おおっ! いいぞ、アンドレ!」と大歓声に包まれた。

しかしバリバリのメインイベンターである先輩二人に一人で向かっていって勝てるはずがない。すぐさま返り討ちに遭い、ぼくはボコボコに殴られ、蹴られまくる。

そこへほかのセコンド陣まで入ってきて、ぼくらは強引に分けられた。試合でも出したことがなかった鼻血で、マスクが赤く染まる。こんな姿も父さんと母さんに見られているのかと思うと、申し訳ない気がした。

「こんのやろー、ハヤトとタケシのクソガキども! おいアンドレ! 悔しくないのか!? やられっ放しのままで、おまえは噛みつかないのか! 今しかないんだぞ、今しか」

いったい、どうなっているんだ? これは、ハヤト先輩と闘えとハッパをかけられたのだろうか。さっきまで、あんなに「言うことなんて聞かない」と拒絶していたのに…。

戸惑いながら、ぼくは「悔しいです!」と返答する。タスケさんは「よーし、よしよし。こうなったらなあ、明日の、矢巾で、この、アンドレが、ハヤト、おまえに挑戦してやる!」と一語一語切りながら、必要以上に伝わりやすく宣言した。

それって、ハヤト先輩が望んでいたことじゃないか。

すかさずハヤト先輩が「だからそれは俺がさっきから言ってたことだろ!」と突っ込む。場内は笑いに包まれたが、当の二人は怖い顔をしてにらみ合ったままだ。

ようやく話の筋がつかめたお客さんも「タスケ、説明してくれてありがとう!」「やっぱりタスケはグレート!」などと言っては喜んでいる。こうしてぼくとハヤト先輩の一騎打ちが、本当に組まれてしまったのだ。

セコンドの肩を借りながら花道をあとにするタスケさんの後ろへ、ぼくもゆらゆらとしながらついていった。そのまま控室に入ると、ビデオカメラを持った人や松島さん以外の記者さんたちがつめかける。

「アンドレ、俺と一緒にいろ。もうね、ハヤトも街の不良学生みたいなことはいい加減にやめろと。若くて粋がっているみたいだけど、それならこっちだって若さを投入してやろうと。わたくしの頭の中では、自分の次はアンドレだってはじめから決まっていたんですよ」

「ハヤト選手がアンドレ選手との一騎打ちを要求していたのを、拒否していましたよね」

「その通り! でもこれは、やつの希望を飲んだんじゃないんで。そのへん、間違っちゃいけない。あくまでも、ハヤトが望む前からわたくしの秘策としてアンドレを大抜てきするつもりだったんですから」

「本当ですか?」

「間違いない!」

このやりとりを見ていて、マスコミの人もプロなんだなと感心した。ハヤト先輩が要求する前からぼくと対戦させることを決めていたなんて、あとづけに決まっている。

記者さんも、それをわかっていながら吹き出すことなく真顔で質問していた。たぶん、どんなに突っ込まれても、タスケさんは認めないだろう。

「デビュー3戦目にして先輩のハヤト選手と対戦することになったんだけど?」

記者さんに振られたぼくが答えようとするより早く、タスケさんが「いいから! おまえは下がっていろ。喋るな! 喋るなよ。いいか、ウゴーとか唸るだけで人間の言葉を話せないおまえの代わりに、この俺が答えてやるから」と、奇天烈なことを言い出した。こっちは黙るしかない。

ぼくは、知らないうちに人間の言葉が話せないプロレスラーにされていた。ついさっき、リングの上で「悔しいです!」と答えたのに対し「よーし、よしよし!」と手を叩いたのも、タスケさんの中ではなかったことになっているんだろうな。

客出しが終わり、リングを解体している間も体中が痛く、そして気が重かった。ハヤト先輩と闘うなんて、失礼だけどまだ若手の万念先輩や、デビュー戦だった井之上先輩とは格が違う。今日以上の仕打ちが待ち受けているのは確実だ。

それともうひとつ。父さんと母さんにバレていないか。すぐにでも連絡して確かめたいけれど先輩たちの手前、撤収をサボって携帯電話をいじるわけにはいかなかった。