時は2000年代初期。インターネットが普及し始め、スマホではなく“ケータイ”だった頃、身長が180cmを超えながらスポーツが嫌いで、難しい地名を知ることが楽しみな漢字オタクの小学生がいました。あだ名は「アンドレ」。これは、そんな少年が東北の風景の中でプロレスを通じ経験し、人生を学んだひと夏の物語です。

リングサイドにまさかの人物が

ああ、やっぱりこれはアンドレ・ザ・ジャイアントのテーマだ。合宿所のコレクションビデオでも流れていた曲が鳴り始まると、ぼくはバタン!と乱暴に扉を開け言葉にならない声をあげながら客席へとなだれ込んでいった。

先輩にやれと言われたのではなく、映像の中でジャイアントさんがやっていたことだ。でも、怖がって席を立つのは小さい子ばかり。ほとんどの人たちは「おお、アンドレだ!」と、はやし立てるようにコブシを振りあげて喜んでいる。

「俺らは笑われているんやない。笑わせているんや」

北野先輩の言葉が浮かんできた。これって、笑わせているんだろうか、それとも笑われているだけなのか。

そのへんの判断は、試合が終わってから先輩の皆さんに決めてもらおう。とにかく今は、ぼくの中にあるアンドレ・ザ・ジャイアントをやりきるしかない。

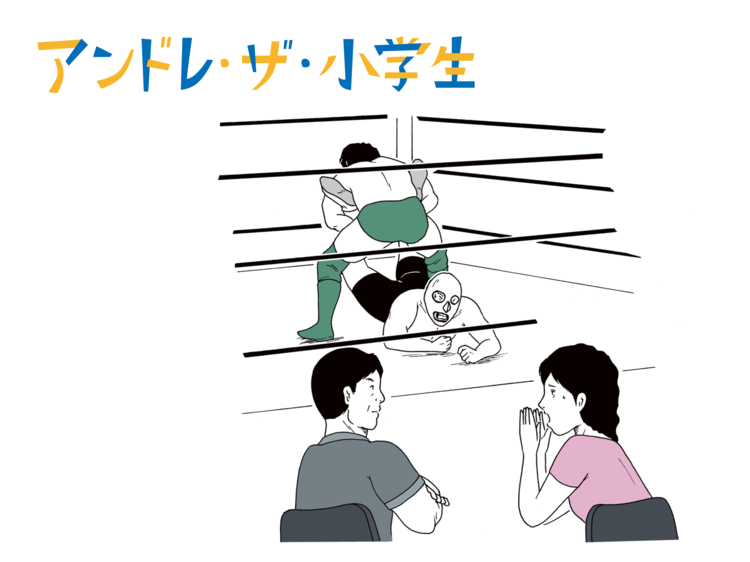

十分に客席を練り歩いたぼくは、最上段のロープをひとまたぎした。沸き返る場内。その中で、正面に立つ井之上先輩は気合に満ちた顔つきをしている。

リング中央に進むと目線の下から井之上先輩がにらみ合いを仕掛けてきた。ぼくが上から顔を突き返すとここでもドッと沸いたが、観客の一人が「なんでアンドレなのにマスクマンなんだー!」と声を飛ばすと今度は笑いに包まれ「マスクド・アンドレってなんだよ?」という野次へと続く。

開始のゴングが鳴らされても、ジャイアントさんはすぐに相手と組まず、客席を見渡し「ウゴー!」と吠えていた。ぼくは同じことをやった。その時、何気なく目をやったリングサイド1列目に、あり得ない人が座っているのに気づいた。

「と…父さん、母さん!?」

どうして東京にいるはずの両親が仙台に、しかもプロレス会場にいるのか。リングの上に立ったまま、ぼくの頭はパニック状態となってしまった。もう、アンドレ・ザ・ジャイアントをやるどころではない。素の安藤レイジだ。

「あれ? 急に吠えなくなったぞ。どうした、アンドレ!」

そんな客席からの言葉でハッとなったぼくは、とりあえずなんとかしなきゃと思い井之上先輩に襲いかかる。みぞおちを蹴飛ばし、上体が下がると背中にコブシを振り落としていった。

体格で圧倒された井之上先輩は横に回り込むと、背後から飛びつくように左腕を首に巻きつけてきた。苦しみながらもぼくは踏ん張り、おんぶしたままの状態で立ち上がる。

「これってビデオで見たアントニオ猪木さんとジャイアントさんの試合でもあったな」

必死になりながらも、そういう記憶は蘇ってくる。首にぶら下がる井之上先輩を、ぼくは最上段のロープ越しに背負い投げの要領でリング下へ落とした。

「アンドレ、場外戦やれ~っ!」

何も考えられず、客席から飛ぶ声通りにしか動けなかった。でも、それはぼくをアンドレ・ザ・ジャイアントと見立てた上で言っているわけで、選択としては間違いではない。

リング下で態勢を整えていた井上先輩は、ぼくがのっそりと降りてくると首と腕をつかみ客席に振る。自分よりも小さい人にこんなことをされるのは初めてだったが、バランスを崩したため簡単に投げられてしまった。

「ドンガラガッシャーン!」

無数のパイプイスが倒れる音に包まれながら、ぼくはひっくり返った。腰と首に鈍い痛みが走ったため、上半身だけ起こし、頭をゆっくりと回してみる。なんとか動けそうだと思い立ち上がろうとすると、目の前に父さんと母さんが立っていた。

バレた!?

いくらマスクで顔を隠しているとはいえ、自分の息子の体型ぐらいは見分けがつくはず。ただしあまりに偶然すぎるこの状況で、すぐにぼくとイコールで結ばれるかといったら、それも可能性的には低い。

父さんも母さんも、どっちともつかぬ顔でこちらを見ている。まさか聞くわけにもいかないし…ぼくは他人のふりをしてその横を通り過ぎ、リング内に戻った。「レイジ!」と呼び止められるかとも思ったが、それもなかった。

そこから先のことは無我夢中でよく憶えていない。きっと、あまりアンドレ・ザ・ジャイアントっぽくなく、道場で教わった基本的な技で試合をつないでいたはずだ。我に返ったのは、腰をねじり切られるかのような痛みと苦しみによるものだった。