『ゴジラvsビオランテ』で怪獣デザインを担当

西川さんが発注されたのは、クライマックスでゴジラと戦う最終形態だ。

「もはやデザインの善し悪しが問題じゃなくて、“監督のイメージに合ってないんだ”と思ったんです。それで、とにかく監督にいっぱいしゃべってもらおうと思って、いろいろと質問しました。すると、そこそこイメージが固まってる部分もあるんですよね。

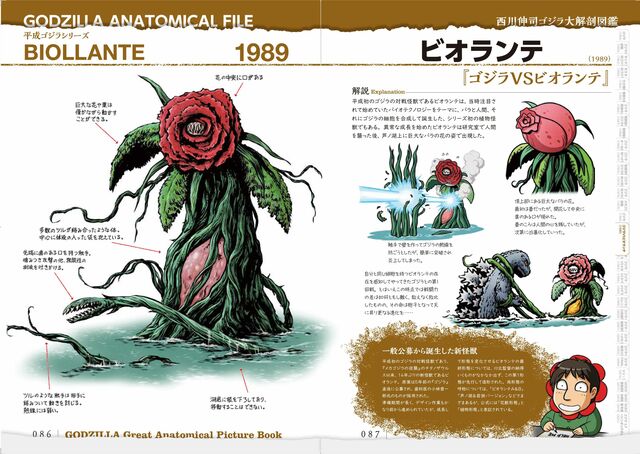

監督に言われたのが、ゴジラを圧倒するボリューム感が欲しい、花びらはいらない、第1形態で作ったツタは使う、人は入らなくていい……とか。あとラフレシアやら巨大なメタセコイヤの幹をクルマが通る画像を見せられて、“こういうの面白いよな”とか」

デザインするうえで西川さんが考慮する必要があったのは、ゴジラとの対決時の見え方であり、ストーリー上の設定であり、造形の都合であり、怪獣を動かす仕組みであり、監督の持つイメージなのであった。

「まずゴジラを描き、それを圧倒するサイズ感を考え、監督の言葉を総合して落とし込んでいくうちに形が見えてきたんです。一方で、花びらは要らないと言われたけど、花の要素入れたいなと。

たとえば、ラフレシアのような地面に生えた花から花びらを取り、中心のめしべを本体にして、のちに種になる子房という部分に核エネルギーがあって、周囲にはおしべのようにツタを配し、口は四つに開いて、肉の花みたいに開くっていうアイデアはどうだろう……」

西川さんのスケッチは、監督はもちろん、スタッフ全員からのOKを得たが、上層部からダメ出しを受けた。いわく「顔をつけて怪獣っぽくしないと子どもにわかりにくい」「目をつけてほしい」「口は普通に上下に開くべし」……。造形の担当者とも話し合い、怪獣らしく植物らしさを活かす線を考えた。

「じゃあ、怪獣の顔はつける。でも妥協するのではなく、別の方向で植物と動物が合成されたキメラっぽさを出す方法を考えようと。動物って基本的に左右対称の構造なんですよね。怪獣の着ぐるみも人が入るなら、そこからは逃れられない。

でも、ビオランテは人が入らなくていい。で、植物は上から見たら放射状に広がる構造になる。だったら、構造は植物で、それを動物のパーツを使って構成するのがいいのではないか。

あと、動物って爪や歯が必ず体のどこか端っこから生えてるんですけど、植物のトゲははあらぬ場所からいきなり生えてたりしますよね。それを動物のディテールで再現したら気持ち悪いんじゃないかって」

そうして最終的に出来上がったのが、ビオランテ最終形態だった。タイムリミットが迫るなか、膠着した状況を打破した西川さんの仕事は評価され、その後、2004年の『ゴジラFINAL WARS』まで、計12作品に怪獣デザインで参加することになる。

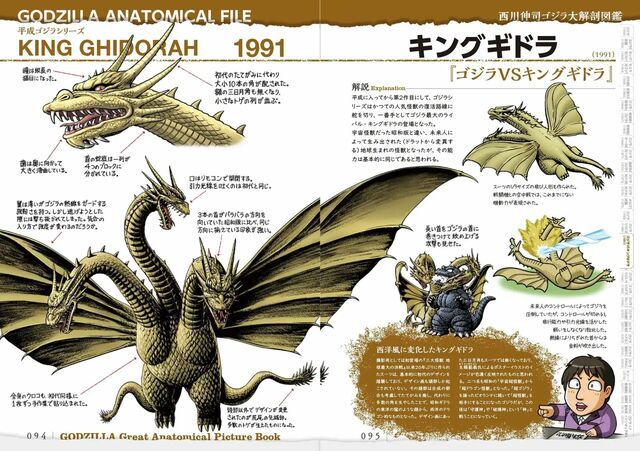

続く『ゴジラvsキングギドラ』では、ティラノザウルスがゴジラに変異する初期設定があったが、そのティラノザウルスのデザイン担当するなかで「既存のティラノザウルスがゴジラになるのは、ゴジラのイメージの矮小化につながる」と、オリジナルの恐竜を提案。デザインのみならずシノプシス段階からアイデア出しまでするようになった。

漫画家だからこそ怪獣デザイナーを楽しめる

こうして西川さんは、怪獣デザイナーという職業を肩書きに加えることになったわけだが、やはり改めて「怪獣デザイナーという職業はない」と断言する。

「まず何より、たとえばゴジラだけでいうなら、1年に1本のペースで映画は作られていませんよね? 1作に関わって1000万円もらえるなら生活していけますけど、もちろんそんなことはない。川北監督時代は、まさに監督のポケットマネーでやってましたし。僕は漫画家なので、怪獣デザイナーもやることができる、ということですね(笑)。

次に、デザイナーの仕事って定まってないんですよ。求められることは監督によって違いますし、本当にデザインだけをやっている人もいれば、自分のように企画の初期段階から設定などに対して意見を出してる人もいます」

それでも、怪獣が大好きな人にとっては、夢のような仕事だろう。西川さんの場合、偶然に偶然が重なってそうなったが、仮に「怪獣デザイナー」を目指すとすれば、何を大切にする必要があるだろう。

「ひとつは、俯瞰的に怪獣を見る視点ですね。僕は“ずっとゴジラが好き!”ではなかったので、自分の好みは脇に置いておけるんです。毎回、仕事と割り切って映画や作品のキャラクターへの最適解にアプローチすることができる。怪獣の種類はもちろん、出てくる映画のテイストも違えば、その映画で伝えようとしていることも違う。ビオランテとキングギドラでいうと、この2作品は真逆と言ってもいいぐらい。

見たことがなく生々しくドロドロしたビオランテに対し、キングギドラは超有名怪獣で、後半ではメカになりました。こちらから提案することもありますけど、作品の要望が必ずベースにあります。それができるのは、自分が漫画家という顔を持ってるからじゃないかな。漫画だと、ストーリーもキャラクターも演出も全部を自分でしますから。

怪獣映画という共同作業のなかでデザイナーとして、監督のアイデアや造形の実現性などを踏まえた調整役に徹する。この部分こそが、仕事として面白いんですよ。毎回のオーダーや作品に合わせて最適解を探るやり方なので、これは職人的な発想の仕方だと思ってるんです。だからこそ、多くの作品にずっと関わってこられていると思うんですよ」

そんな西川さんに、これまで手がけたなかで一番好きな怪獣を聞いてみた。

「一概には言えないんですよね。結局、怪獣は画面に登場する造形物が最終的な答えなので、僕のデザインどおりにいってカッコいいとか、ずいぶん変わっちゃったけどカッコいいとか。でも、二大巨頭は『ビオランテ』と『三式機龍』ですね。自分のキャリアで、最初と最後のデザイン。

ビオランテの魅力は、コンセプトとして新しいものを出したデザインですが、造形に大いに助けられています。ただ、最初で何もわからなくて思うままに描いたので、造形の都合は一切考えていない。そんな弾けたデザインです。

三式機龍のときは、もう10年以上経っていて、造形にも配慮することができるようになってるんですが、このときはデザインがコンペになったんですね。それでちょっとキレて描いちゃった。複雑な造形で、すぐ壊れそうなパーツがいっぱいあるんですけど、“知るか!”って。

そうしたら採用されて、すげえスーツができて、スタッフみんな盛り上がりました。そのとき、考えを改めました。造形に配慮しすぎるのは、勝手に限界とか制約を設けることだなって。

全力でいいものをデザインしたら、造形チームが自分にはない専門的知識で仕上げてくれる。お互いプロ同士、リスペクトし合って提案することが結果につながる。そこで手加減すると、ブレイクスルーは絶対に起きないなと思いました」

手加減をすると、いいものは生まれない。ゴジラを通して知る西川さんの哲学は、すべての仕事に通ずるような気がした。

(取材:武田篤典)

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部