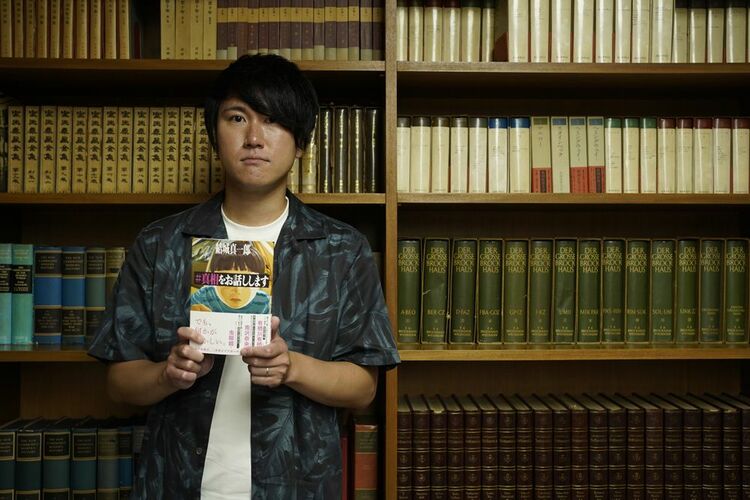

作家・結城真一郎によるミステリー短篇集『#真相をお話しします』(新潮社)。2021年に第74回日本推理作家協会賞を受賞した『#拡散希望』を含む5篇が収録されたこの作品は、マッチングアプリ・YouTuber・リモート飲み会などの現代的なモチーフを使い、緻密で大胆な構成と容赦ない「どんでん返し」で、ミステリー好きはもちろん、普段ミステリーはおろか、小説さえも読まない層をも巻き込み、発売後即重版が決まった話題作だ。

そんな異色な作品を書いた結城真一郎という人物は、いったいどんな人なのか? 『#真相をお話しします』についてはもちろん、幼少期や作家を志すキッカケとなった同級生の存在、そしてミステリーを書く際に心がけていることなど、幅広く聞いた。

ファーストインパクトは「ズッコケ三人組」

――子どもの頃、結城さんはどういうタイプだったんですか?

結城 ひとことで言うと、やんちゃな少年でした。育ったのは神奈川県の戸塚で、中学までそこに住んでて、周りに山があって、自然が残ってて、日暮れまで駆けずり回って遊んでました。家の中で遊ぶなんて、ほとんどなかったですね。

――そうなんですね! そんなアウトドア少年が本に触れたキッカケは?

結城 僕が覚えている出来事でいうと、両親に地元の図書館に連れて行ってもらったこととか、小学校の図書室に行ったのが最初だと思います。ただ、小さい頃から母親が寝る前に本の読み聞かせをしてくれたり、家には父の本棚があったり……、知らぬ間に本とは関わってきていたのかもしれません。

――その時期に好きだった本はありますか?

結城 ズッコケ三人組シリーズの『花のズッコケ児童会長』は、初めて読んだときに「なるほど!」と思って、結末も含めてすごく好きでした。お話も面白いし、オチも心地よい。偉そうですけど「これを書いた人、やるな…!」って(笑)。

――(笑)。そのお話を伺って、結城さんはその頃から、きちんとオチがあるということに意識を持ちながら、それだけにとらわれないバランスもおありだったんだなとわかりました。

結城 そうなんですかね?(笑)

――はい。個人的な感想で恐縮なのですが、『#真相をお話しします』は、とてもよく人物が描けているなと思ったんです。僕は書く側じゃないので素人の印象なのですが、自分がミステリーを読んでいて楽しいのは「トリックの巧みさ」と「人物の心情の揺れ動きを感じられるとき」の2つなんです。ただ、この2つのどちらかに寄りすぎると、他方が疎かになってしまう。その点『#真相をお話しします』はトリックの巧みな作品にありがちな、登場人物を部品として使うところがなくて、すごいなと思いました。

結城 ありがとうございます。たしかにそう言われると、ズッコケ三人組を読んでいて“面白いな”と思った部分や、“やられた~!”って思った経験が血となり肉となり、この作品に昇華されているのかもしれませんね。

作家を意識した2つの出来事

――本を読むところから、自分で文章を“書いてみよう”にシフトしていったのは、どういったことが契機だったんですか?

結城 自分の中で、2つキッカケになったんじゃないかって出来事があって、ひとつは小学校2年生のとき、学校の授業で教科書に載っている宝の地図をもとに、自由にお話を作ってみましょう、という授業があったんです。自分で書いたものを同じ班のメンバーで発表しあって、そこで良かった人が班代表としてクラス全員の前で物語を発表するんですけど、普段は学級崩壊寸前みたいなクラスが、僕が読み上げるときだけシーンと静まりかえって聞いてくれて。

――えー!! すごくいい話…!!

結城 発表が終わったあとも「いちばん面白かった」って言ってもらえたんです。自分で文章を書いて、他の人が喜んでくれる、ということの原体験はこれですね。あともうひとつは、中学3年生のときなんですが、僕が通っていたのは中高一貫の男子校だったんで、誰も中学の卒業文集で力を入れないんですよ。結局、高校に行っても同じメンバーだから手形をバン、と押すだけのヤツもいるんです。そのなかで、僕は当時読んでた高見広春さんの『バトル・ロワイヤル』のパロディを書いたんですね(笑)。

――ちょっとエピソードの強度が強すぎる…!!(笑)

結城 (笑)。自分が所属してたサッカー部にいた実在の同級生が、高校への進学権利ひと枠を争って、校舎内で殺し合いをする、という二次創作を原稿用紙600枚くらい書いて、それを書くだけでも相当おかしいんですけど、うちの学校がもっとおかしいのは、それを卒業文集にそのまま載せたことです。もうボリュームがありすぎて、他の人の文章と僕の物語、どっちが本編かわからない(笑)。

――あははは! いい意味でどうかしてますね…!

結城 でも、他にもファンタジー小説を載せている同級生がいたんで、そういう土壌だったんですよね、そのおかげで文集は一冊に収まりきらず、分冊になったんですけど(笑)。

――すごい(笑)!

結城 それで、個人的には楽しく書いたんですが、その作品をサッカー部の同級生だけじゃなくて、保護者の人たちも読んでくれて。保護者会で、うちの母に「OO君が死ぬシーンがカッコいい」とか「うちの息子があんな情けない姿を見せるなんて……」とか、めちゃくちゃ熱い感想を寄せてくれて。

――素敵な話ですね…!

結城 そのときに、小さなムーブメントができて、感想によってひとつの社会ができあがっているなって感じたんです。幼少期はなんとなく、自分が作った作品で多くの人が楽しんでくれたらいいなって、漠然とした夢だったんです。それが小説じゃなくても、漫画家でも映画監督でもよかった。そんななかで、明確に“小説だったら世の中で勝負できるかもな”と思ったのは、この出来事がキッカケですね。

――それって、好きじゃないとできないことですよね。お金が発生するわけでもないですし。

結城 そうですね。それこそ本当に、その物語も1限から6限まで、ひとつも授業聞かずに書いてたし、それを苦だとか一切思わなかった自分を思い出すと、“書く”ということは好きだったし、今となっては向いていたのかなと思いますね。

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部