評価されることが初めて嬉しく感じた瞬間

「アンドレーっ、逃げろー!」

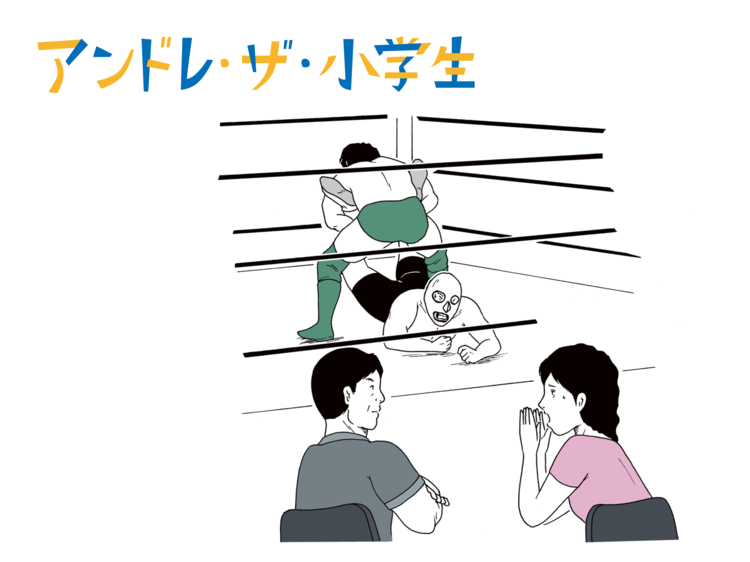

逆エビ固めという技をかけられていた。井之上先輩がぼくの両脚を持ってひっくり返し、腰に座ってグイグイと絞りあげる。

自分より軽い人なのに、脚力ではね飛ばすことができない。こうなると、ロープに手を伸ばすしかなかった。

ロープまではどれぐらいの距離なのか。痛みで完全には目を開けられず、かすれるような視界に薄く横へ走る黒くて太い線が見える。あれか。

必死に右手を伸ばす。届かない。それでも伸ばす。観衆の声は聞こえなかった。自分の心臓の鼓動だけがBGMとして耳ではなく頭の中で鳴っている。

「クッソー!!」

無意識のうちにそう叫んだぼくは、腕立て伏せのように両腕をピーンと張り、上体をマットからあげた。「ウゴー」とか「ウガー」としか声を発さなかったアンドレが、日本語を口にしてしまった。

キャラクターを守る上では許されない。なのに、観客は大歓声をあげ「アーンドレ!」とコールまで送り始めた。

そこへ「イーノウエ!」と、井之上先輩のコールも重なる。普通はデビュー戦で小さい方が応援されるものだが、この時ばかりはほぼ半々だった。

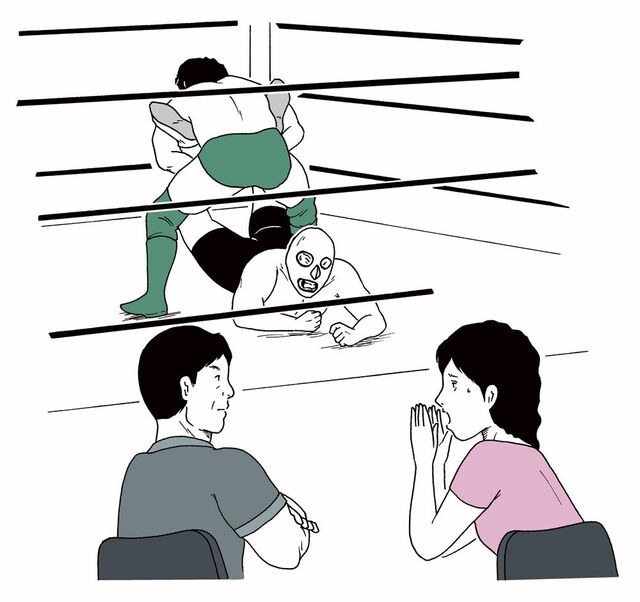

腕を伸ばしたままロープへ近づくと、ぼやけていた客席の様子もくっきりとしてきた。そこにあったのは、口に手をかざしてなんらかの言葉を発し声援を送る母さんと、腕を組んだまま真剣なまなざしを向ける父さんだった。

「レイちゃん、しっかり!」

実際に言ったかどうかはわからない。でも、ぼくにはそう叫ぶ母さんの声が確かに聞こえた――。

「レイちゃんは、やさしい人になってね。お父さんは、体が大きいからスポーツをやれって言うけど、お母さんはどっちでもいいのよ。レイちゃんがスポーツをやって、もっと体が大きくなって強くなっちゃって、それを自慢したいがために理由もなく人に暴力をふるったりするようにならないかって、その方が心配なの」

小学4年生の頃に、そんなことを言われた記憶がふいに浮かんできた。争いごとが嫌いな母さん。ぼくがプロレスをやっているなんて知ったら卒倒してしまうだろう。

だけど、そんな母さんの声によってぼくがロープにまで導かれたのは本当だ。命綱をつかんだ瞬間、立ち上がって拍手をする姿が。やっぱりぼくのことを応援してくれていたんだ!

「残り時間1分!」

因島さんのアナウンスに、客席がさらに盛り上がる。

「時間ねえぞ!」

「井之上、チャンスだ!」

「アンドレ、先に攻めろ!」

思い思いの言葉を四角いリングめがけて投げ込む観客。もはやぼくは、アンドレもへったくれもなくなっていた。デビュー戦で万念先輩に勝てたのは、力任せのバックブローだった。それを思い出し、張り手を連打していった。

井之上先輩も退かずに張り返してくる。後輩に負けたくない!という意地が、頬に突き刺さる痛みとなって伝わってきた。

やがて、二人ともスタミナが切れて中腰のまま動きが止まってしまう。どよめきと「休むな!」という叱咤が混ざり、ぼくと井之上さんの背中を押す。

ほんのわずかに残っていたスタミナと気迫を使い、また張り合う。とうとう井之上先輩が崩れ落ち、ぼくも引っ張られるかのようにその上へ倒れた。

「ワン、ツー!」

ぼくがフォールに入った体勢となったため、テッドさんはカウントを数えたが3つ目が叩かれるよりわずか先にゴングが鳴った。

「15分時間切れ、ドローです!」

もう、何も聞こえなかった。何も見えなかった。わけがわからないまま、テッドさんに「ほら、立て!」とうながされ、ぼくはたろ太郎先輩、井之上さんは日向先輩の肩を借りて起きた。

テッドさんがぼくらの手をあげると、ようやく拍手の音を認識できた。2人とも下を向いたまま顔を前に向けられない。

「いいか、倒れるなよ。このまま自分の力でリングを降りて、自分の足で控室に戻れ」

テッドさんは、そう言うとぼくらの手を下ろした。本当はこのまま倒れたかったけれど、アンドレ・ザ・ジャイアントはそんな姿を見せなかった。

必死に自力で歩きながら「こんなところ見せちゃって…お客さんは失望しただろうな」と思った。歓声も拍手も、すべてデビュー戦で自分より大きな相手と引き分けた井之上先輩に対するもののように聞こえた。ところが…。

「アンドレ、よかったぞ!」

「よく最後まで諦めなかったのう!」

「これからも頑張んなさい!」

学校で、スポーツはなんでもできた自分。どんなに誉められても嬉しくなかったのに…汗でグショグショになったマスクへ、さらに涙がにじんでいった。

スポーツで頑張って、評価されるのがこんなに嬉しいことを、なんで今まで気づかなかったんだろう。ぼくは、お客さんの声援によって力を与えられる温かい空間を知ってしまった。

そして死ぬほど苦しいのに、思ったんだ。「もっとプロレスを続けたい」って。