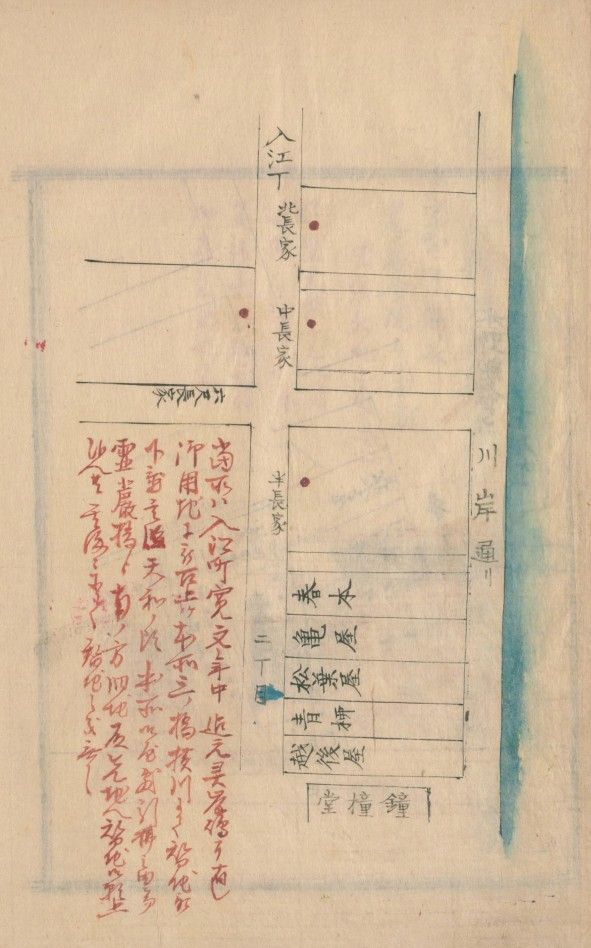

〇江戸の男の歓楽街 第15回-入江町(前編)-

木戸が閉じられていれば、なかに客がいる

入江町には、女郎屋は四六見世が五軒あったが、図2は、そんな四六見世の一軒の情景である。まだ営業前の、遊女たちの生態が描かれている。

四六見世のほかに切見世があったと先述したが、戯作『奴通』(堂駄先生:著/安永年間)に、入江町の切見世が描かれている。次に、わかりやすく現代語訳した。

秋の昼下がり、切見世の路地に入った途端、ぷんと異臭が鼻をつく。小便の臭いだった。

狭い路地をはさんで、両側に棟割長屋が続いている。路地の奥に共同便所があるのだが、そこまで行くのが面倒な女郎など、路地の中央に掘られている溝で用を足す。そのため、溝にはほとんど小便が垂れ流しであり、一帯に臭いがこもるのだった。

長屋のずらりと並んだ間口二間の部屋は、入口の木戸が開け放たれている。木戸が閉じられているのは、なかに客がいるということだった。

路地を歩く男たちに対して、開け放たれた木戸の内側から声がかかる。

「モンシ、モンシ、町人さん」

「寄んなんし、侍さん」

「中間さん、コレ、来なせえ」

声につられて入る者もいれば、木戸を開けて出てくる客もいる。冷やかしでぶらついている男もいる。

溝の上に載せられたドブ板を、日和下駄でカラカラと鳴らせながら現われたのは、地回りの権太である。いわば、切見世の用心棒だった。手ぬぐいで頬被りをしている。

女郎のお兼が声をかけた。

「コレ、権さん、そう見回ってばかりじゃあ、下駄がすり減ろうぜ」

「下駄がすり減ったら買ってくれるだろう」

権太は言い返した。

そのとき、四、五軒先の部屋で男の怒鳴り声があがった。