リンゴは踏み潰されても“種”は生きている

私は2002年4月、黎智英の九龍嘉道理道の自宅を訪れて、彼にインタビューしたことがあります。産経新聞香港支局をたたんで北京の中国総局に異動する直前のことです。

その頃から黎智英は「戦うメディア人」として知られていました。気さくで好意的な人物でした。自著の自伝『我是黎智英』にサインをしながら「『蘋果日報』をいつか広東で一番売れる新聞にするのだ」と夢を語ってくれたことを、今でもはっきりと覚えています。

実際、当時大陸(中国本土)から香港を訪れた中国人客は、喜んで『蘋果日報』を買って帰ったものでした。多くの中国人が“自由奔放”な香港の報道に憧れていました。もし『蘋果日報』が広州の新聞スタンドに並んでいたら、黎智英の言う通り、間違いなく売上げ1位になっていたでしょう。

黎智英は、香港の自由を共産党の魔の手から守ろうという強い意思の持ち主であり、インタビュー時には「自分は徹底したアンチ共産党だ」とも語っていました。それでも中国の広東省で、いつか『蘋果日報』を売りたいという夢を持っていたのは、祖国中国への愛着があったからでしょう。彼は「中国は変わる」とも言っていました。

たしかに、当時は私も、いずれ中国が国際社会の普遍的価値観を共有する日がきて、報道の自由は香港から広東省へ、そして北京へと広がっていくのだという期待をもっていました。ちょうど2008年の北京夏季五輪の招致が決まり、中国経済が2桁成長時代に突入していた時期です。

中国人たちは資本主義の“果実”のうまみに目覚めていました。中国共産党も「株式会社共産党」と呼ばれるほど経済重視となり、香港を西側資本経済と中国をつなぐ窓口として大切にしていました。

広東省の人たちは週末ごとに香港に遊びに行き、香港の自由な空気を吸っていました。これで中国が五輪を経験し、多くの市民が多様な国際的価値観に触れることになれば、中国の政治体制も徐々に変わっていくだろう――そんな期待が、当時の国際社会には芽生えていたのです。

しかし、そうした期待や希望も、その後に誕生した習近平政権によって、あっさりと消し去られてしまいました。

今、収監中の黎智英は、あのときの夢をどんな思いで振り返っているのでしょうか。彼の胸中を思うと切なくて泣けてきます。『蘋果日報』の最後の紙面のトップの見出しは「香港人は雨の中、つらい別れを告げた。私たちはリンゴを応援し続ける」でした。発行部数は通常の10倍の100万部。人口わずか750万人の香港で100万部の新聞が数時間のうちに売り切れました。

私の友人たちは夜明け前から雨の中、新聞スタンドの前に並び、最後の『蘋果日報』の搬入を出迎え、まだインクの湿り気が感じられる新聞を購入し、胸に抱いて持ち帰ったそうです。そして、1部を私のために買ってくれて、その日のうちに送ってくれました。

大勢の市民が、私の友人たちと同じような行動をとったといいます。蘋果日報本社の前には自然と人が集まり、別れを告げるようにスマートフォンのLEDライトを灯しました。

リンゴは踏み潰されても“種”は生きています。今しばらくは地中深く潜って国安法の劫火に耐えたあと、少し雨が降ったら、また芽吹く日も来るはずです。私の手元にある香港の友人が送ってくれた、2021年6月24日付けの『蘋果日報』は、それまで大事にとっておきます。再刊の日に、笑って読み返せる日がくると信じて。

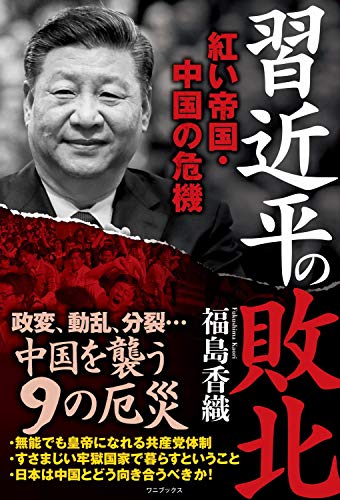

福島 香織

福島 香織