「世界に誇る」と言われていた日本の大企業も、今や多くが中国資本となってしまった。元内閣官房参与で京都大学大学院教授の藤井聡氏は、3倍にまで広がった日本と中国の経済格差を引き合いに、中国にとって日本の大企業は今や二束三文だと語る。代表的な事例を挙げながら、その厳しい実態を解説してもらった。

※本記事は、藤井聡:著『日本を喰う中国 -「蝕む国」から身を守るための抗中論-』(ワニブックス:刊)より一部を抜粋編集したものです。

中国にとって日本の大企業は「二束三文」

今や3倍にまで広がった日本と中国の経済格差。これだけ差が開けば「金持ち中国」は、「貧しい日本」のあらゆるものを買い叩いていくのは避け難い。

そして、いの一番に買い叩かれるのは、旨みのあるモノなのだが、その代表が優秀な「日本企業」だ。

言うまでもなく、戦後の奇跡の復興を支え、日本を世界有数の経済大国に仕立て上げたのは「日本企業」だ。なかでもとりわけ、勤勉、かつ優秀な日本人が懸命に働き、世界に冠たる技術力を身に付けた日本の企業は、諸外国からしてみれば垂涎の的だ。

それが今や、中国からしてみれば二束三文の安い値段で手に入るのだから、彼等が黙っているはずがない。

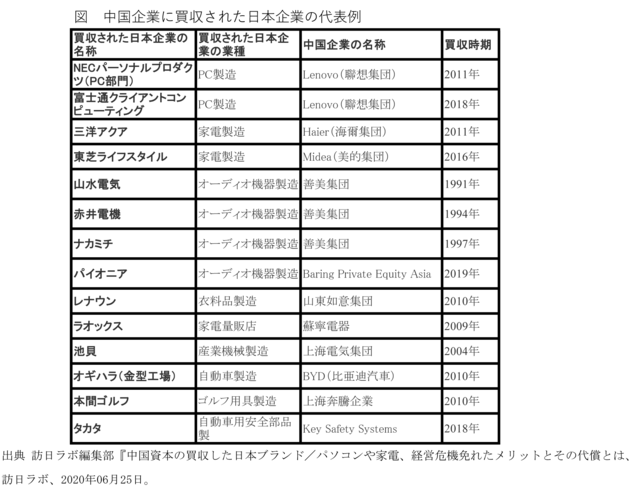

【図】をご覧いただきたい。この図は、あるメディア関係者が独自に調べた、中国に買収された日本の主要企業のリストである。

ご覧のように、日本の名だたるパソコンブランドや家電製品、オーディオ機器や医療などの企業が、すでに中国人に企業まるごと買収されてしまっているのだ。

たとえば、NECのLAVIEや、富士通のFMVなどは日本ではメジャーなブランドだったが、それぞれ2011年、2018年に中国ブランドになっている。買収したのは中国のレノボ(聯想集団)だ。この会社は、1984年にできた比較的に新しい会社だが、その成長は著しく、2004年にはIBMの「ThinkPad」を買収している。

富士通やNECは20世紀後半、日本国内の日本人による旺盛な購買力、すなわち勢いのある内需に押される形で、巨大企業に急成長したが、1997年の消費増税を皮切りとして始まったデフレ不況によって、日本の内需は縮小、それにあわせて、企業業績が悪化の一途を辿っていた。

そのなかで、経営陣はさまざまな企業努力を積み重ね、生き残りを目指してきたのだが、2010年代になるとさらに業績は厳しくなっていった。

そのようなときに、中国企業のレノボからの買収提案は、経営陣にとって大変魅力的であったに違いない。結果、経営陣は背に腹を代えられないということで、レノボへの「身売り」を決定。それぞれの企業が抱える従業員や技術者たちを守るためには、豊富な資金を持つ中国企業に身売りするほうが、解雇せずに済むという判断が働いたのである。

中国傘下になれば売上も中国へ

同様の話はあらゆる分野に及んでいる。

高品質の象徴として、日本の家電製品は海外諸国でも人気だったが、そんな日本家電企業の代表格である三洋と東芝は、今や中国企業なのだ。

三洋は、松下電器(現・パナソニック)を設立した松下幸之助氏の義弟である井植歳男氏により1947年に設立されたが、業績不振が続き、2011年にはパナソニック(今のところ日本企業)に買収されることとなったが、三洋の白物家電事業を務めていた三洋アクアは、パナソニックの事業と重複するため「売り」に出されることとなった。そして、中国のHaier(海爾集団)が約100億円で買収した。

一方の東芝は、1893年に設立された芝浦製作所と、1899年に設立された東京電気の流れを受け継ぎ、1939年に設立された日本の老舗企業だ。しかし、21世紀に入ってから業績不振で赤字経営が続き、遂に2016年には、東芝の家電部門である東芝ライフスタイルが、537億円で中国のMidea(美的集団)の傘下となった。

同様にしてオーディオにしても、パイオニアや赤井などの有名ブランドが、衣料品ではレナウンが、それぞれ買収された。

一般の方にしてみれば、企業が買収されるということにどういう意味があるのか、にわかにはわかり難いかも知れないが、要するに、東芝や三洋、レナウンやパイオニアが、今や日本企業ではなく、中国企業になっているということだ。

その結果、どうなるかと言えば、まず第一に、その企業の製品を買えば、かつては基本的に売上金が全て日本に戻ってきていたのだが、今やもう、その売上金の多く(場合によってはその大半)が、中国に流出していくことになってしまっているのだ。