三沢の葛藤する姿を過去の自分にダブらせた天龍

天龍は三沢がタイガーマスクとして葛藤している姿に、相撲から転向してプロレスになかなか馴染めず、自分が苦悩していた時代をだぶらせていたようだ。天龍は、最後のアメリカ修行から帰国して2か月後の81年7月30日、後楽園ホールでビル・ロビンソンと組んで馬場&ジャンボ鶴田のインターナショナル・タッグ王座に挑戦してプロレスに開眼したが、三沢がこの試合で弾けることができたことをこう分析する。

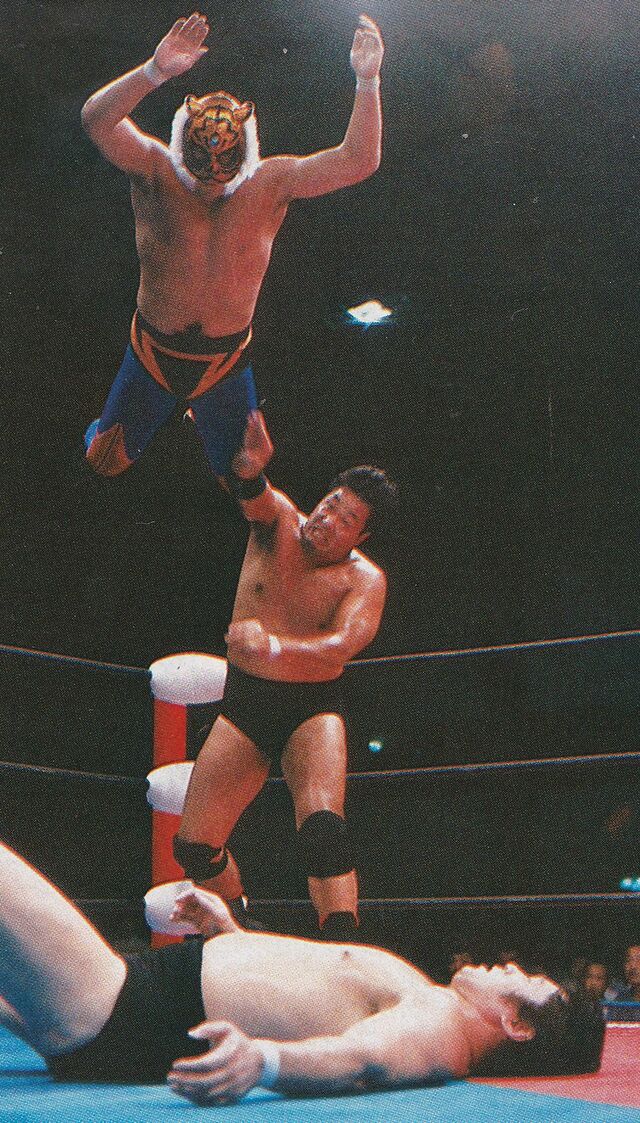

「たぶん俺がビル・ロビンソンと組んで馬場さん、ジャンボに挑戦して拍手喝采を浴びた時と同じで……形こそ違えど、自分の気持ちを素直に表して戦ったからだと思うよ。“自分は自分なりのタイガーマスクでいいんだ!”って吹っ切れたんだと思いますよ。三沢が場外の俺に向かってコーナーポストからダイブして、2人ともフェンスの外まで吹っ飛んだからね。

あの時に“やりたいことをやれば、お客は支持してくれる!”っていう感覚を持ったと思うんだよね。俺が馬場さんとジャンボに延髄斬りをかましたときに、お客が“猪木の真似しやがって!”と言いながらも“面白いヤツが出てきた!”って支持してくれたのと同じだよ。で、三沢の中には“天龍さんを翻弄している!”っていう確信があったから、自信になったと思うんだよ。そこから自分なりのタイガーマスクを構築していったと思うんだよね」

三沢自身も、この天龍戦について「ヘビー級に転向したときは“飛ばないほうが重く見える”とか、自分でそういうふうに思っちゃって変に意識してたんだよね。あの天龍さんとの試合からだよね、意識せずに飛ぶようになったのは。あの試合で“やれることはなんでもやってやれ!”と思って、そこからすべてが吹っ切れたよ」と、ターニング・ポイントになったことを認めていた。

この試合は天龍にとってもターニング・ポイントだった。当時の全日本は、4月に長州らジャパンの選手のほとんどが新日本にUターンし、リング上の図式は日本人vs外国人に逆戻り。日本人対決の刺激を知ってしまったファンには物足りなく映り、存亡の危機と言ってもよかった。

そんな最中、天龍がシリーズ第2戦の5月16日の小山ゆうえんち大会の試合後に「長州(力)がいなくなった現状は受け止めなければ仕方がないけど、お客さんにはフレッシュ感とインパクトを与えていかなければ失礼になるし、ウチの会社にとってもよくないよ。もう俺がジャンボ、輪島(大士)と戦ってもいいんじゃない? 戦いたいってことだよ。俺はジャンボの背中を見飽きたし、輪島の御守りにも疲れた!」と発言。

天龍は、正規軍を離れて鶴田と輪島と対峙するポジションを望んだが、それを馬場は保留し、結果として天龍は全日本内で孤立していたのだ。

だが、この試合の翌日に馬場は「昨日の天龍vsタイガーマスク戦でタイガーが素晴らしいファイトをしたと思うな。負けはしたけれども、これを機に伸びていくだろう。そして、これはタイガーに限らず、ほかの選手にも言えること。ファンも望んでいるだろうし、どんどん、そういうカードを組んでいきたい。天龍にも“思ったとおりにやってみろ”と言ったよ。その戦いには、俺が鍛えて高木功(現・嵐)、ジョン・テンタをいずれは送り込むし、俺も挑戦するかもね」と、試合を絶賛したうえで、天龍に事実上のゴーサインを出したのである。

これを受けて、天龍はシリーズ中のオフ日の6月4日、名古屋のシャンピアホテルでフリーとして全日本に上がっていた阿修羅・原と話し合って握手。龍原砲の結成を宣言し、ここからプロレス史に名を刻む天龍革命がスタートした。

小佐野 景浩

小佐野 景浩