時は2000年代初期。インターネットが普及し始め、スマホではなく“ケータイ”だった頃、身長が180cmを超えながらスポーツが嫌いで、難しい地名を知ることが楽しみな漢字オタクの小学生がいました。あだ名は「アンドレ」。これは、そんな少年が東北の風景の中でプロレスを通じて経験し、人生を学んだひと夏の物語です。

生まれて初めて足を踏み入れたプロレス会場。その売店で覆面レスラーのグレート・タスケに声をかけられたアンドレは「ウチに入らない?」と勧められる。まったく興味のなかったプロレス…だが、白装束姿で登場した新垣運命の神々しさに胸がときめいた――。

ぼくをプロレスに惹きつけた運命さんの試合

プロレスラーって戦隊モノに出てくるヒーローや悪いやつらが、そのまま現実の世界へ飛び出してきたようなイメージだった。おそらく本人たちに言ったら「俺は格闘技をやっているんだ! 子ども向けのテレビ番組なんかと一緒にするな!!」と怒るだろう。

それが、運命さんには大人に対するあこがれのようなものを抱いてしまった。「こんなヒーローになりたい」じゃなく、もっと現実的で「こういう人になれたら、カッコいいだろうなあ」みたいな思い。

その姿が特別な存在に見えたのは、もう一つ理由がある。東北プロレスの選手たちは飛び技や速い動きが得意そうな分、みんなぼくより小さかった。

でも運命さんは、ぼくとほぼ同じ背丈だった。もちろん横幅や厚みは比べものにならないぐらいあって、ものすごく鍛えあげているのは小学生でもわかる。

運命さんの試合中、ちょっとしたハプニングが発生する。夜になっても真夏の楢葉はすごく暑い。ブルーシートに座り、じっとしているだけで汗がにじんでくる。

空調のない古い体育館内は、ガラス窓が全部開けられていた。ちょうどそこを通って、外からスズメが2匹、飛び込んできた。それがリングの頭上、屋根の骨組のところへ止まった。

「ピヨピヨピヨ…ピー、ピー!」

真剣そのものの雰囲気を運命さんが漂わせる中に、スズメの戯れる声が響いたため場内は軽い笑いに包まれた。なのに、リング上の本人は表情一つ変えずにいる。

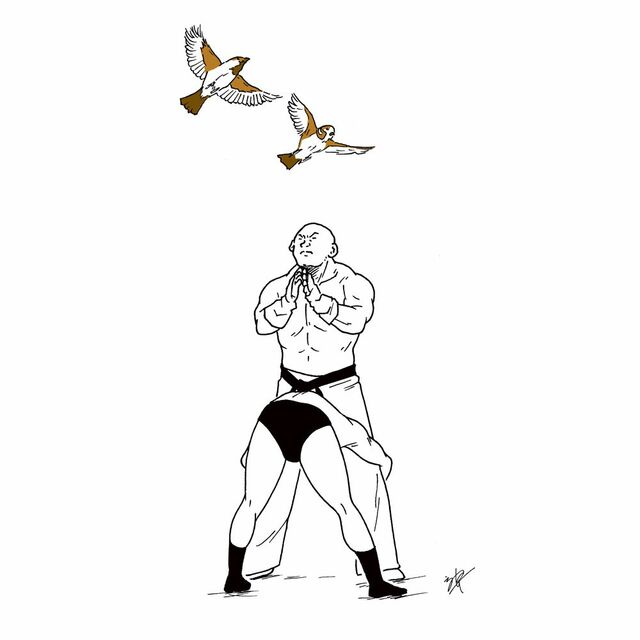

1分、2分…スズメたちは体育館の外に出ようとせず、止まったまま鳴き続ける。その時だった。運命さんはリングの中央で、攻撃を受けて弱った相手の頭を立ったまま両脚ではさむと、天を見上げてから両手を合わせ、拝んだ。

そうするやいなや、まったく飛ぼうとしないでいたスズメが羽をはばたかせ、窓から外へと出ていった。それと合わせるかのように運命さんは相手を高々と振り上げ、後頭部を叩きつける。レフェリーが3カウントを数えて勝負がついた。

観客は、運命さんの不思議な念のようなものがスズメに通じたと思い「おー…」と感嘆の声をもらしつつ拍手を送った。その間も、笑み一つ漏らさなかった。

あれほどみんなになれなれと言われて嫌だったプロレスラーを見て、素直に惹きつけられてしまった。正直、そのあとのメインイベントに出てきたタスケさんの試合はあまり印象に残っていない。その間も、運命さんの余韻に浸っていたからだ。