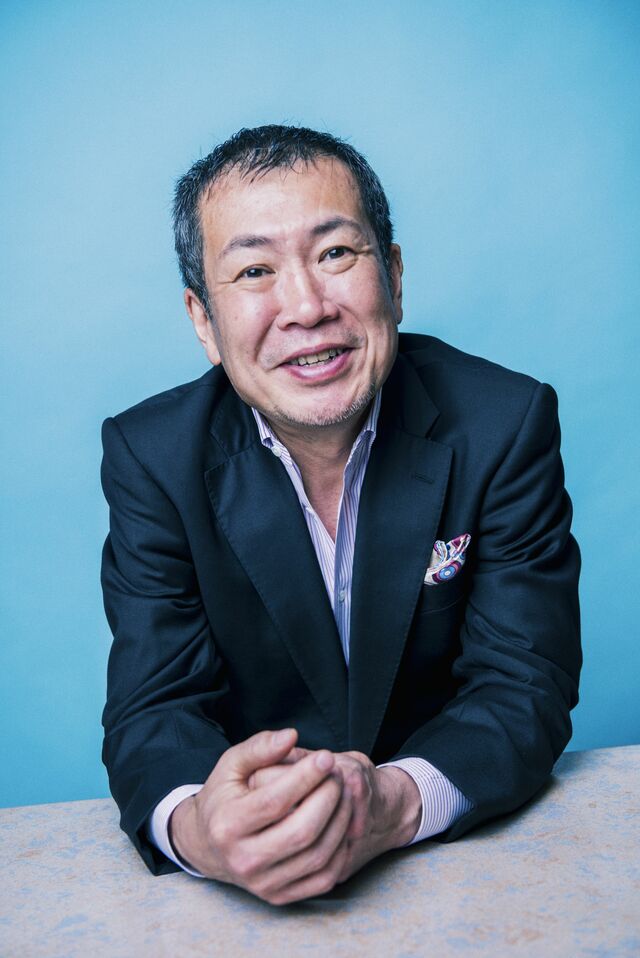

「俺のクランチ」今回のゲストはITジャーナリストの佐々木俊尚氏。テクノロジーにとどまらず、政治や経済まで幅広くカバーし、近年ではTwitterで毎朝ニュース記事を紹介する「キュレーター」としても存在感を発揮、そのフォロワーは約80万人にものぼる。メディア業界の第一線で長く活躍を続ける佐々木氏のキャリアと、その「土壇場」を聞いた。

全国紙の新聞社を30代で辞めるという決断

佐々木は大学卒業後、1988年に毎日新聞社に入社。しかし30代の若さで退社。1999年に畑違いのIT系出版社に移ってしまうのだ。転職先の内定を得てから辞め、不安は少なかったというが、全国紙の記者というエリートポジションを手放すのは大きな決断だ。当時としては珍しい存在だっただろう。

佐々木 「高い給料を期待して、他の新聞社や通信社に移る人はいたけど、確かに違う業態へというのは滅多にいませんでしたね。社内で辞めることを伝えたら“現役の社会部記者で辞めるのは7年ぶりだぞ”と言われて自分自身が驚いたり、担当していた警視庁の捜査一課長には“佐々木さん、なんでそんなパソコンなんかやるんですか? パソコンより殺しのほうが面白いでしょ”と怒られたりしましたよ(笑)」

新聞社では事件畑を歩んだ。社会部記者として夜回り取材を積み重ね、“前打ち”というスクープ記事を狙う。

しかし、それで世界が変わるわけじゃない、という違和感も持っていた。一方で1990年代当時、インターネットがまさに世界を変えようとしていた。

佐々木 「時はネットバブル。楽天、サイバーエージェント、後にライブドアになるオン・ザ・エッヂ、ヤフーといった企業がどんどん創業されては株価もすごい勢いで上がっていく、狂乱の時代でした。こういう世界を見ていったら面白いんじゃないか、という期待感もあった」

そんな思いもあり、IT系出版社アスキーに移る。もっとも直接の引き金もあった。それは脳腫瘍をわずらったことだ。大手術を終えたあとに完全に糸が切れてしまったという。

ところで佐々木は大学も文系。どこでパソコンやテクノロジーとの接点を持ったのか気になったが、“歴史の向こう側に消えた”というパソコン通信に親しんだ過去があった。

佐々木 「1980年代、まだインターネットが普及する前ですよね。『パソコン通信』というものをやっていたんです。いわゆるオタク的な文脈ではなく、市民運動のネットワークをそこでつくるような人たちがいて。当時、自分は大学生だったんだけど、新聞記者・弁護士・牧師とかいろんな人と知り合いになって、日夜、政治や社会について議論を交わしていました。おかげでパソコンに詳しくなりましたし、ブラインドタッチも得意になったんです」

編集者は向いていないと気づいた「アスキー」時代

1999年に入社したアスキーでは、まずパソコン誌『月刊アスキー』のデスクをつとめた。ここでは、記者ではなく純粋な編集者として働いた。だが、スピード感の違いがもどかしかった。

佐々木 「編集者はあまり向いていないと思いました。新聞記者って書くのがめちゃくちゃ速いんです。どんな原稿でも30分ぐらいで書いちゃう。ところがパソコン雑誌の編集をやってみると、深夜まで待っていても原稿は上がってこないし、あげく上がってきてもひどい原稿だったり。これだったら自分が書いたほうが速い。そんなことを知り合いの編集者にこぼしたら、編集者は辞めたほうがいい、と」

あらためて自分の適性に気づいた。その後はウェブメディア『アスキー24』で記者として活躍。署名記事とともに、出版関係者に自分を売り込んでいった。

約3年間をアスキーで過ごし、数社から生活が成立するだけの仕事をもらったところで独立したのが2003年。フリー転身という「土壇場」だったが、アスキー時代に結婚していた妻(イラストレーター・松尾たいこ氏)とのダブルインカムも心強かった。

佐々木 「彼女の収入もけっこう大きかったので、まあ食い詰めることはないだろうと」

独立してからは順調だったという。佐々木は“自分にしか書けないもの”を持っていたからだ。それが事件記者の経験をいかしたインターネット犯罪の取材モノ。これは“自分が書きたいもの”とはちょっと違っていた。本来的に興味があったのは“テクノロジーの進化は社会をどう変えるか”ということで、これは後年の執筆活動に反映されていく。

ただ、この段階ではインターネット犯罪というジャンルがぽっかり空いていたのだ。

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部