リングネームはアンドレ!?

アンドレ選手!?

それ、ぼくのことを言っているのか? 本名の安藤レイジじゃなく、あだ名がそのままリングネームにされていた。

因島さんの呼び込みのあと、ベースの音がズンズンと響くちょっと不気味な感じのするイントロが鳴った。いてもたってもいられないぼくはすぐに扉を開けて出ようとしたが、いつの間にかそばにいたたろ太郎先輩に左腕をつかまれた。

「待て。まだ早い! もう少し曲を聞かせてから出るんだ」

30秒ほど間を置き、曲調が激しさを増したところで「いけ!」と言われ、ぼくは飛び出した。次の瞬間「おおーっ!」というどよめきが響いた…気がした。それが気のせいではないとしたら、初めて見る新人が予想外のデカさだったからだろう。

花道からリングへと歩を進める間、お客さん一人ひとりの顔は目に入らなかった。ただし「アンドレー!」という声が飛んだのは聞こえた。それも1人や2人からではない。

まるで「アンドレ」というプロレスラーがいるのをあらかじめ知っていたかのように、その名を呼ぶ。デビュー戦だから同情で言ってくれたものだとも思ったけれど、明らかにそんな感じではない。

「おお、まさしくアンドレだな」

「リングネーム、ピッタリすぎるぞ!」

1段目と2段目のロープをくぐりリングの中へ入ろうとすると、そんな声も耳に入ってきた。どこがピッタリなのか自分ではわからない。

「おい、ロープの間をくぐるな。トップロープをまたいでリングに入れ!」

後ろからリングサイドまでついてきてくれたたろ太郎先輩から指示が出る。脚が引っかかりそうになったが、どうにかまたぐことができた。

この時にも、どよめきと「アンドレー!」という声が沸きあがった。プロレスって、こういう何気ない工夫ひとつでお客さんを喜ばせることができるんだな。

続いて反対側コーナーの花道から万念先輩が駆け足で入場してきた。対角線上に見えるその表情は、さすがに普段の親切で人のよさそうな顔つきとは違う。

「青コーナー、 191cm、100kg…アンンドレーッ!!」

コールされるのと合わせてペコリと頭を下げたぼくは、平常心を装いながら内心「ええっ!?」と動転していた。いつの間に、自分の身長は6cmも伸びたんだ? それに、体重もそんなにはない。

何かの間違いなのに、信じてしまったお客さんは、191という数字にまたしても「おおーっ!」と驚きの声をもらす。続いて、万念先輩の身長が「168cm」とコールされると「20cm以上も違うよ!」と、わざわざ声をあげて説明するお客さんがいた。

レフェリーのテッドさんにうながされリング中央へ寄った時、小声で「あの…ぼくの身長、間違ってます」と訴えた。でも「バカッ! そんなことはどうだっていいんだよ。いいから試合に集中しろ!」としかられてしまった。

正しいことを伝えたのに、どうして怒られなきゃいけないんだろう。そんなことを思っていると、ふいに「カーン!」とゴングの乾いた音色が響いた。

まずい…まったく試合に集中できていない。とりあえず、ぼくは万念先輩から距離をとると両腕を前に出して構えた。

「ア~ンドレ! ア~ンドレ!!」

観客のひとりが突じょ、すっとんきょうな声でぼくのリングネームを連呼し始める。即座に起きた笑いもあとに続き、大コールへ変わっていった。

どうしてこんなに応援されるのか、まったく理解できなかった。小学生が試合をしているから? いや、そんなことは誰も知らないはずだ。じゃあ大きいから? 普通は小さい方がひいきされるものだし…。

そのうち「アンドレ、ウゴー!って吠えてみろ」とか「人間山脈~っ」といった意味不明の声も飛ぶ。客席の方ばかり気がいってしまうぼくの斜め後ろから、万念先輩が右ヒジを突き立てながら突進してきた。エルボーが来る!

そう思ったのとほぼ同時に振り向いたぼくは、無意識のうちに右腕を伸ばして思いっきりスイングしていた。次の瞬間には、手のひらに何かが当たった感触。

――!?

大歓声によって我に返ったぼくの足元に、万念先輩がうつぶせで倒れていた。右手の指先から、ツーンという感じで痛みが頭のてっぺんに伝わってくる。

ダウンカウントを数えていたテッドさんは、7で止めてゴングを要請する。本部席の因島さんが「0分42秒、レフェリーストップでアンドレ選手の勝利です!」とアナウンス。

「すっげーバックブロー!」

「アンドレ、やっぱりつええ!」

「デビュー戦で勝っちゃったよ!!」

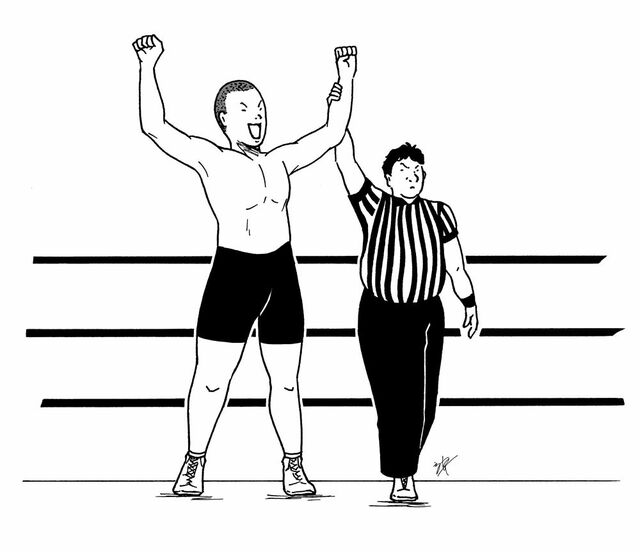

客席からの声によって、わけがわからぬうちに自分が勝ったのだと気づく。入場する時にかかっていた曲が再び地鳴りのように響く中、まだ痛い右手をテッドさんにあげられた。

「ほら、勝ったんだからちょっとはアピールしろ!」

テッドさんにうながされるままに「やったー!」と叫ぶと、拍手が「アーンドレ!」とコールに変わった。倒れたままの万念先輩には、たろ太郎先輩が寄り添い様子を見ている。

ぼくも心配になって駆け寄ろうとしたが、すぐにテッドさんから「やめろ! 勝者としてふてぶてしくリングを降りるんだよ!」とストップをかけられる。本当に申し訳なかったが、言われた通りに何度もガッツポーズをしながら花道を戻っていった。

形はどうあれ、ぼくはデビュー戦で勝てた。これなら先輩たちも誉めてくれるはずと思いながら、控室の扉を開き「ありがとうございました!」と頭を下げた。ところが…部屋の中は明らかに気まずい雰囲気が漂っているではないか。

誰も「おめでとう」などと言ってくれない。むしろ、ぼくが悪いことをしたような空気なのだ。

今すぐここから逃げ出したくなったが、運命さんが目で「こっちへ来い」と言っているのに気づき、肩を縮こませてそばまでいく。その第一声が聞かれる前に「バタン!」と入り口のドアが開いてタスケさんも入ってきた。

「アンドレ! 気にするな。結果に関しては気にするな。まだまだ身につけなきゃいけないことはたくさんあるけど、観客はおまえのデカさとアンドレっぷりに喜んでいたからな。あとの技術的なことは先輩たちの言うことをよく聞いて覚えろ」

タスケさんはそれだけ伝えると、忙しそうに控室を出ていった。その場に残った運命さんが「フーッ」と深呼吸をしてから語り始めた。