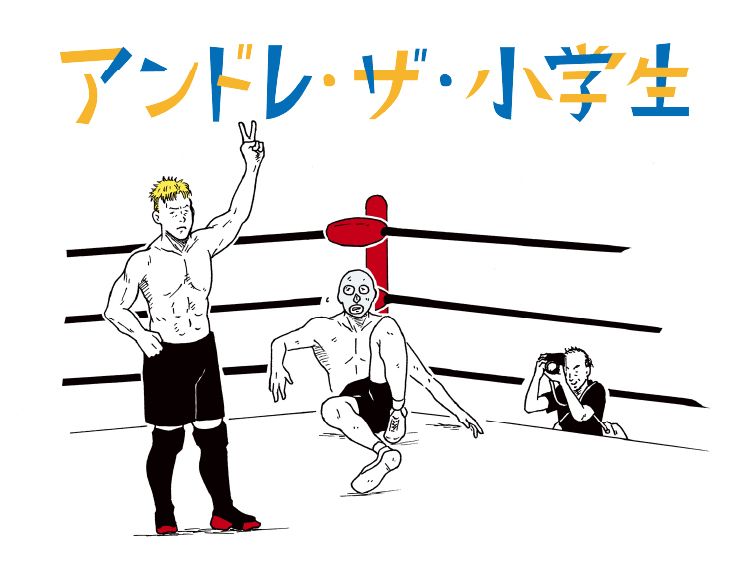

時は2000年代初期。インターネットが普及し始め、スマホではなく“ケータイ”だった頃、身長が180cmを超えながらスポーツが嫌いで、難しい地名を知ることが楽しみな漢字オタクの小学生がいました。あだ名は「アンドレ」。これは、そんな少年が東北の風景の中でプロレスを通じ経験し、人生を学んだひと夏の物語です。

自分自身の闘い方

不思議なことに、出番を待つ間は万年先輩や井之上先輩と対戦する時よりも落ち着いていられた。どんな目に遭わされようが、これが最後なんだからと開き直れたのかもしれない。

あの地鳴りのようなアンドレ・ザ・ジャイアントさんの入場曲のイントロが響くや、デビュー戦の時以上のどよめきが。体育館内はアリーナだけでなく2階スタンド席もギッシリと観衆で埋まっていた。

単純に登米よりも人数が多かったからか、それとも期待の大きさなのか。リング内に足を踏み入れた瞬間、飛んできた「アンドレーッ!」という声援も昨日以上だった気がする。

盛岡の団体・東北プロレスの準地元・矢巾町の皆さんは、初めて見るぼくがどんなキャラクターなのか把握した上で声を飛ばしていた。でも、それに関してはほとんど期待に応えられなかった。

「アンドレ、今日はアンドレ・ザ・ジャイアントのキャラクターにこだわらなくていい。ハヤトはおまえにそれを望んでいない。安藤レイジとして、ガムシャラにハヤトへ向かっていけ。おまえがこの夏の間、プロレスに携わって感じたこと、得たものすべてをハヤトにぶつけていくんだ」

試合前、運命さんからそう言われた。だから、入場時に客席へなだれこんだり、むやみに吠えたりはしなかった。一つだけ、最上段のロープをまたいでリングインするのを除けば。

この入り方は、アンドレ・ザ・ジャイアントのマネじゃない。191cmの体を持つ(とされる)ぼく自身の入場シーンなんだ。

リングに上がってからも青コーナーの前でじっと立ち、対戦相手が入場してくるのを待った。仙台と違ったのは、ぼくのあとにハヤト先輩が姿を現すや、一瞬にして場内の雰囲気が変わったことだった。さすがに万年さんや井之上さんとはオーラが違う。

初めて運命さんを見た時にも似たこの感覚――存在自体がとてつもないパワーを放ち、またたく間に見る者の気持ちを吸い寄せてしまうのだ。

二人の先輩には大変失礼だけど、これがプロレスラーのすごみなのかと思った。落ち着いていたつもりがみるみるうちに息苦しくなり、まだ動く前から心臓の鼓動が速まっているのもわかった。

テッドさんにうながされ、キャンバスの中央へ。ここで視線が合うと、ハヤト先輩はぼくに「スパーリングだからな」とささやいた。

スパーリングとは、派手な技を出さずに関節技や殴る蹴るを中心とした道場での練習試合と思ってもらえばいいだろう。地味な動きだから、お客さんを喜ばせるものとは違う。でも、純粋に強さの差がはっきりする。

ハヤト先輩は、道場でやるのと同じ覚悟で来いというわけだ。ぼくは、それに対し返答しないままいったんコーナーへ下がる。そして開始のゴングと同時に、恐怖心から逃れるように突進し、大振りの張り手を出した――。

これが映画だったら、最後の試合はとてもドラマティックに描かれるだろう。クライマックスというやつだ。

だけど、現実はそんなふうにならないものなんだ。ぼくのプロレスラーとしての最後の試合は、実にあっけなく終わった。