文革の影響で中国に支局を置けなかった産経新聞

新聞社が香港に支局を置くのは、香港が国際金融都市ということで、金融ニュースを発信する場所であること。また、フィリピンやベトナムなどに支局を置いていない新聞社にとっては、東南アジア向け航空便が多いハブ空港のある香港が、何をするにもカバーしやすいという意味があったのです。

それと何より大きかったのは、中国で再び文化大革命や天安門事件のような政治的大事件が起きれば、香港が取材の最前線になるという意識がありました。

産経新聞は、文化大革命の初期に、その本質が権力闘争であり知識人弾圧であることを見抜いて記事にしました。そのことが原因でおよそ30年の間、中国国内に支局を置くことを許可されませんでした。ですから産経新聞にとっては、永らく香港支局が中国取材の最前線拠点の役割を担っていました。

ですが、北京五輪の開催が決まり、上海の浦東(ほとう)に素晴らしい金融都市が形成されつつあり、中国は念願のWTO(世界貿易機関)にも加盟することになりました。

国際社会が、中国の2桁成長が永遠に続くかのような期待を寄せ始めた2002年当時。誰もが、中国がこのまま国際社会の仲間入りをして、政治も民主化の方向に歩んでいくのだと信じて疑いませんでした。つまり、もう政治的原因で中国から記者が締め出され、香港を中国取材の拠点にしなければならないような状況は来ない、と判断したのです。

まさに『ブレードランナー』だった当時の香港

それで、私はわずか1年余りの勤務をもって香港支局をたたんで、2002年4月に北京に異動しました。私にとって最初の海外特派員としての仕事は、産経新聞香港支局最後の支局長ということになりました。

私は香港という街が大変気に入っていました。映画『ブレードランナー』に出てくるような、ごった煮で場末の臭いがする下町と、アッパークラスが集う金融都市が、天橋(てんきょう)と呼ばれる空中通路や、エスカレーターで結ばれる高低差の激しい街のつくりは、迷路のようであり、いくら歩き回っても見飽きることはありませんでした。

一歩外に出れば熱帯のジャングルのような蒸し暑さで、東南アジアや中東の出稼ぎ者が汗水たらして肉体労働をしている。日本であれば機械化している部分も人力で行っていたり、建設現場の足場材料も竹であったり、妙に前時代的なところが残っています。

でも、オフィスは冷蔵庫の中のようにクーラーが効いている。上司は金髪の白人で、仕立てのよいスーツ姿で仕事をして、公用語はイギリス英語。そんなオフィスで働く香港の女の子たちは、恋や仕事に悩むと「打小人」〔人形を使った呪いの代行商売で、湾仔(わんし)の鵝頸橋の下で行われている〕に行ったりするのです。

そんな地理的にも文化レベル的にも、高低差の激しい極端から極端が小さな面積にギュッと凝縮して、変化の予感もある不思議な都市で、私はミッドレベルと呼ばれる、そこそこ良い住宅地に産経新聞社が借り上げていた、ペンシルのようなひょろりと上に伸びたマンションの最上階近くの社宅に住み、タクシーでワンメーターの職場に通っていました。

朝、目が覚めると寝室の大きな窓のすぐ外にトンビが飛んでいるのが見えました。起き上がって窓際に行くと、眼下にはビクトリアハーバーの明かりが夜明けの薄紫の空気のなかで瞬いている。そういう景色を見るだけで、大きな仕事ができるような気がして胸がいっぱいになったものです。

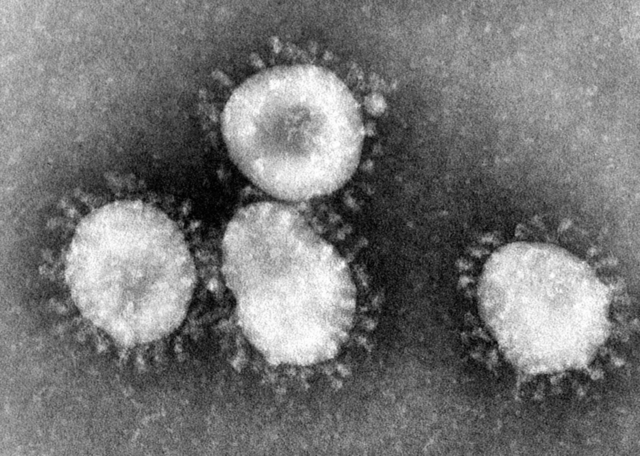

なので、後ろ髪をひかれる思いで香港を離れました。そして北京に異動した翌年早々、あの「SARS」の蔓延騒ぎが起こるわけです。

福島 香織

福島 香織