2020年は新型コロナウイルスの影響で開催が中止されたフジロックフェスティバル。今年は「コロナ禍で開催する特別なフジロック」として、さまざまな感染対策を行なったうえで敢行され、RADWIMPSやKing Gnuといった今の日本を代表する若手バンドから、フジロックとは縁深い忌野清志郎トリビュートバンドやザ・クロマニヨンズ、The Birthday、ROVOといった常連まで140組以上のアーティストが出演。そのなかでも、ピエール瀧が復帰後、初ステージとなる電気グルーヴや、再結成したNUMBERGIRLが注目を集めた。

コロナ禍にも関わらず、不特定多数の人間が集まる大型フェスの開催に踏み切った是非については未だに紛糾しているが、実際に3日間参加し、会場をくまなく見てきた者として、この「特別なフジロック」の真実を伝えたいと思う。

1番大きなステージでもガラガラ…報道との差異

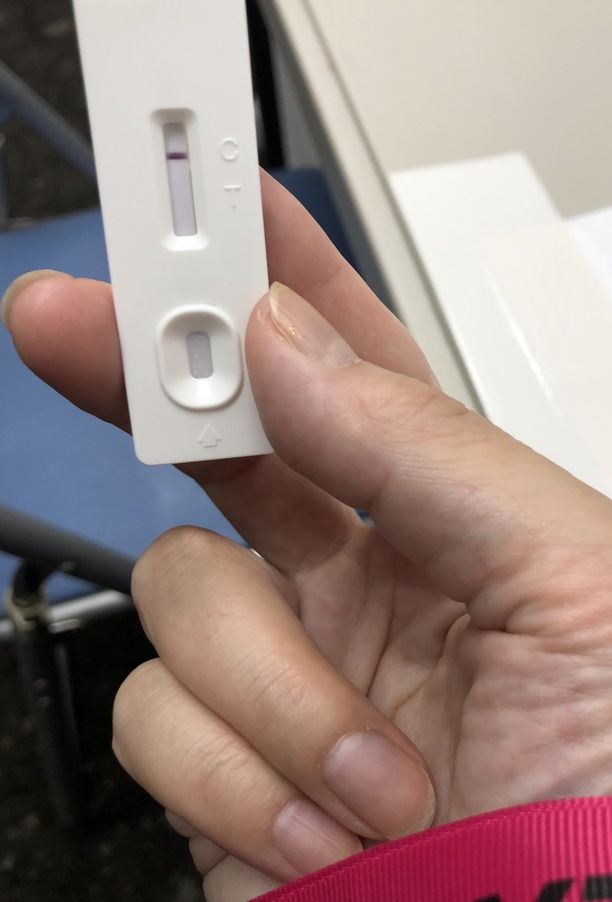

8月20日(金)の正午過ぎに会場に到着、入場の手続きをする。入場ゲートでは検温と消毒、荷物検査が行なわれ、例年よりやや物々しい雰囲気だ。今回は開催前に主催者から抗原検査のキットが送られてきたのだが、ゲート前にも検査所が設置され、心配な人は毎日無料で検査を受けることができるようになっていた。

ステージに向かう途中、トイレに寄った。例年、脇には流水で手が洗える手洗場があるのだが、今年はそこにハンドソープが備えつけてある。さらにエリアの中央には消毒液のボトルが円環状にたくさん並べてあり、好きなだけ使えるようになっていた。

もちろん、これは最低限の設備なので、これだけで安心というわけではないが、出店テントの入り口や屋台のカウンターなど、会場内のあらゆるところに十分な量を設置しているところに主催者の誠心を感じたのも事実だ。

まずは最も大きいグリーンステージに行ってみる。入場時も異様にスムースだったことから、ある程度予想はしていたものの、それでも「えっ!?」と思わず声に出してしまうほど閑散としていた。

いつもならエリア後方まで人、人、人で埋め尽くされているだけに、複雑な気持ちがする。日が落ちてから行なわれるメインアクト級のライブ(=人気の高いアーティスト)を除けば、他のステージもほぼ同じで、かぶりつき以外の場所はかなり空いていた。

スポーツ新聞など、いくつかの報道で出た写真を見ると、ステージ前に人が密集しているように感じるが、実際は錯視によるところが大きく、前後左右の間隔はステージ前の地面に埋め込まれた立ち位置ガイドのおかげもあって、適度に保たれていたと思う(ただ、ライブによっては盛り上がった結果、しばしばガイドを無視して密になってしまうことはあった)。

3日間通して静かで異様な雰囲気だった会場

例年の状況を知っている自分から見ると、今年は密どころか、どこもかしこもスカスカというのが正直な感想だ。ただ、エリア間をつなぐ通路や橋は幅が狭いので、たくさんの人が一度に通行すると、距離が近くなってしまうことはあった。そんなときは会場内にいる感染対策専用のスタッフが、人との間隔を空けるよう指導したり、マスクから鼻を出している人を注意したりしていた。

ただ、常時ではなくても「密になることがあった」のは事実なので、その点については反論のしようがないし、感染対策をしていたから大丈夫と言うつもりもない。

「ソーシャルディスタンスの確保」「酒の販売なし」「マスク着用」「大きな声での会話、声援禁止」「黙食」など、今年ならではのルールはたしかに窮屈なものだったが、ほとんどの人たちがそれらを遵守し、気をつけながら過ごしていた。

会場内は3日間を通してとても静かで、異様な雰囲気さえあった。「無法地帯」とか「亡国のフェス」なんて見出しをつけた記事も見かけたけれど、むしろフェスならではの開放的なムードは控えめで、ハメを外す人もおらず、ルール遵守のもと、全てのアクトが「粛々と行なわれた」というのが、あの場にいた者の実感である。

「そんな状況でライブを見て楽しいのか?」と自問もしたけれど、今回久しぶりに野外での生演奏を見た私のなかに湧き起こったのは「楽しい」とは別次元の、もっと切実な感情であった。音楽の生演奏と、それを見に集い、この場で他者と共有する時間を「必要」だと痛切に感じる気持ちである。

その反面、この時期にフェスに行くなど、けしからんとする風潮もたしかにあって、そんな世間と自分との認識の差に、心中はずっと複雑だった。

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部