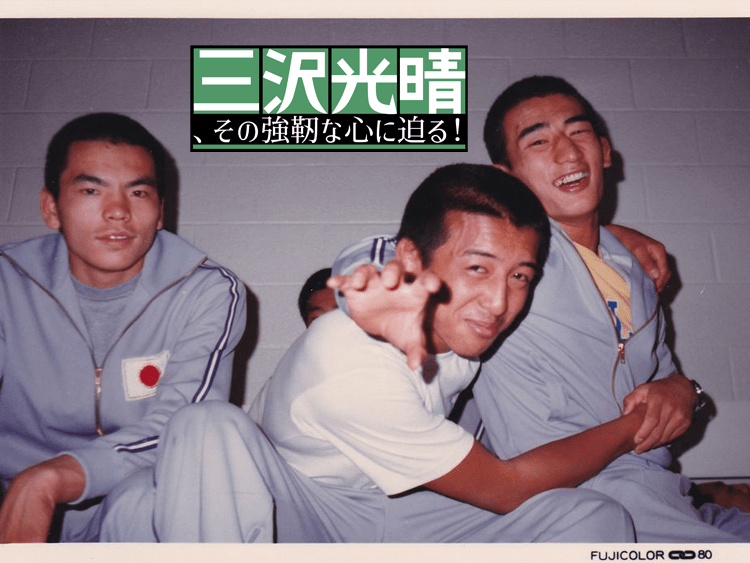

「さりげなく命がけという生きざま」をリングで見せてくれた三沢光晴。昨年、そんな彼のノンフィクション大作を上梓した元『週刊ゴング』編集長の小佐野景浩氏が、幼少期、アマレス時代、2代目タイガーマスク、超世代軍、三冠王者、四天王プロレスを回顧しつつ、三沢の強靭な心をさまざまな証言から解き明かす。その初回は、高校時代の同級生・渡部優一氏だけが知る、三沢、青春時代のヒトコマ。

プロレスは見るスポーツではなく、やるスポーツ

「練習が終わったあと、三沢が道場の外にあるベンチプレス台に横になっていたんですよ。バーベルを挙げている雰囲気がなかったので“どうしたのかな?”ってよくよく見たら、泣いてるんですね。“どうしたの、三沢?”って聞いたら“俺、母子家庭だからさ、かあちゃんのこと思い出して、元気かなって思って……”って。

入学したときから『プロレスラーになる』って言っていて“プロレスが好きっていうのももちろんあるけど、早く稼いでかあちゃんを楽にさせてあげたいから”って。お父さんのことは残念ながら“あの野郎、来たらぶっ飛ばす!”って言ってました。具体的なことは言わなかったですけど、きっと相当なことが子どもの頃にあったんでしょうね」

足利工大附属レスリング部で同期の渡部優一はこう述懐する。

複雑な家庭環境のなかで、早くからプロレスラーを目指していた三沢光晴だが、名門・足利工大附属高校に進学するまで格闘技経験がない。小学生の頃は、陸上の短距離走と走り高跳びの選手で、高跳びでは5年生と6年生のときに越谷市の大会で優勝している。

また、バック転も小学生の頃からできたというから、跳躍力や運動神経は天性のものだったようだ。続いて、中学に進学した三沢が選んだ部活動は器械体操。跳馬、鉄棒、床の3種目。これは後年、プロレスに役立っている。

「純粋にファンとして見ているぶんには、ほかの格闘技にはない空中殺法を使う選手が好きだったよね。藤波(辰巳/現・辰爾)さんは俺が高校のレスリング部に入ったぐらいのとき(78年3月)にアメリカから凱旋帰国してきたから、憧れの選手だったけど、中学時代に特に誰かに憧れたとかはなかったね。たまたまテレビを見ていて“やりたいなあ”と思ったの。

新日本はあんまり見てなかったけどね。今にして思えば中学生の愚かな発想だったんだけど(苦笑)、ぶっちゃけ、テレビを見てて“俺だったら、こうすんのになぁ”っていう気持ちが強かったんだよ。でも、そんなことは若手の頃には言えないでしょ。先輩や記者の人たちに“俺だったら、もっと面白くなるのになぁと思う気持ちが強くなってプロレスラーになりました”なんて言えないでしょ(笑)」

中学2年生の三沢少年にとって、プロレスは「見るスポーツ」ではなく「やるスポーツ」であり、最初からプレイヤー目線で見ていたのである。

そんな三沢は、中学卒業と同時にプロレスラーになることを決意する。中学3年の進路相談の際に、希望欄に「プロレスラー」と書き、担任の先生に「ふざけないで、ちゃんと考えなさい!」と怒られ、女手ひとつで育ててくれた母親にも「高校ぐらいは行きなさい」と反対されてしまった。

結局、担任と母親の「アマレスの強い高校に入って、基礎を学んでからプロレスラーになっても遅くないでしょう」という必死の説得を受け入れた三沢は、レスリングの名門・足利工大附属高校に進学した。

小佐野 景浩

小佐野 景浩