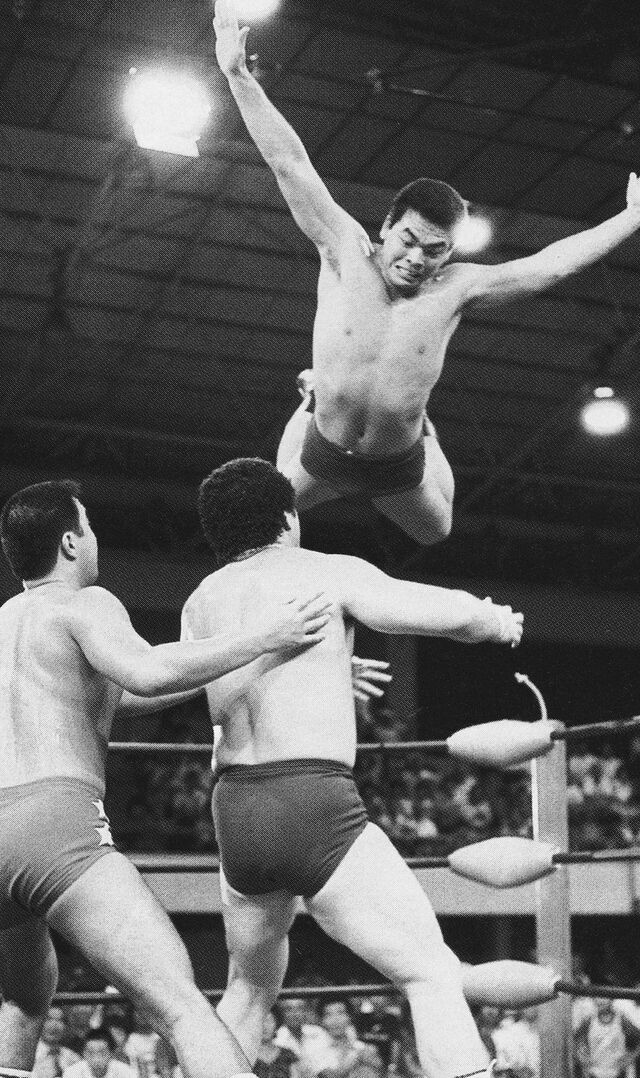

デビューで三沢の技と気持ちをしっかり受け止めた越中

20歳の誕生日を目前にした、78年7月に全日本に入門した越中の環境は過酷だった。当時の全日本の若手は三羽烏と呼ばれた大仁田厚、渕正信、薗田の3人だけで、すぐ上の薗田でも4年先輩、大仁田と渕は5年以上も先輩だったから、新日本のように「若手同士で切磋琢磨する」という環境ではなかったのだ。

「すぐ上の先輩が大仁田さん、渕さん、薗田さんなんだけど、キャリアで5年の開きがあったからね。あの頃は上下関係が厳しい時代で、5年先輩たちの下にポンと俺が置かれてて。だから愚痴をこぼしたくても仲間がいない。“ツラいなあ”ってこぼせる相手が誰もいなかったんで。5年違ったら、敬語を一生使わなきゃいけないぐらいのキャリアの差だよね。

大仁田のおっさんなんか、戦うときに“この野郎!”って言うと“あれっ?”なんてビックリしたような顔するもんね。大仁田のおっさんにしたら、いまだに“俺は中学出てすぐに全日本に入って5年も6年も先輩なのに、なんだよ、それは!?”っていう感じなんでしょうね(苦笑)。

その前も何人か入門希望者は来てるんだけど、夜逃げ同然でいなくなっていたんですよ。だから後藤と三沢が入ってきて、残ってくれたのは本当にうれしかったなあ(笑)。ずっと一番下っ端でこき使われていたのが、全部が全部じゃないけど、今までひとりで抱えていたものが3等分になるわけだから“ああ、楽になるなあ”っていうのはありましたね(笑)」と越中は笑う。

同期がいないから、道場の練習では休む間もなく先輩たちに可愛がられ、試合ではもちろん太刀打ちできずに、いいようにやられる日々。三羽烏が海外武者修行に出てしまった以降の80年10月の『ジャイアント・シリーズ』から、81年2月19日に後藤のデビュー戦の相手を務めるまでの4か月間は、三羽烏より年上でベテランの百田義浩、百田光雄、ミスター林の3選手との対戦のみだったのだ。越中の初勝利は後藤のデビュー戦だから、2年間負けっぱなしだったことになる。

越中の環境が激変したのは三沢が入門した3月~4月の『チャンピオン・カーニバル』からだ。中堅の上位クラスのロッキー羽田(はた)、カーニバル本戦に出場しているキラー・ブルックス、ジ・アベンジャーらの外国人とシングルで対戦するチャンスを与えられたり、グレート小鹿と組んでプリンス・トンガ(キング・ハク=ミング)&佐藤昭雄(あきお)、トンガと組んで石川敬士(たかし)&佐藤、シングルでも伊藤正男、佐藤、羽田、石川、大熊元司(もとし)、小鹿らの中堅クラスと対戦するなど、序列を崩したカードが組まれるようになったのである。

続く6~7月の『スーパー・パワー・シリーズ』では、小鹿&大熊の極道コンビからアジア・タッグ王座を奪取したばかりのケビン&デビッドのエリック兄弟と佐藤のパートナーとして対戦するチャンスも与えられた。

この変化は、佐藤が全日本の現場を預かるブッカーになったからだ。この時代の前座の在り方を変えた佐藤の功績は大きい。佐藤の方針で、ようやく中堅クラスとも対戦できるようになって張り切る越中は、デビュー戦の三沢をしっかりと受け止め、5分6秒、片エビ固めで勝利した。

小佐野 景浩

小佐野 景浩