第二次世界大戦中、連合国と枢軸国に二分されていた世界。しかし、同じ連合国に属していたはずのアメリカとイギリスは「中国はどうあるべきか」という考えにおいて、根本的に違っていた。アメリカのインテリジェンスヒストリー(情報史学)に詳しい山内智恵子氏が、ユ教授の「日中戦争」論をもとに、日本と中国が必死の攻防を繰り広げる最中にイギリスの取った対中政策について解説します。

アメリカは「強く統一された中国」を望んでいた

1930年代から第二次世界大戦中、さらに戦後の数年間にかけて、アジアの平和は日本を弱くしておくことで保たれると考える「ウィーク・ジャパン」派が、アメリカ政府の政策を主導していました。

日本を弱くしておくということは、アメリカは「統一された強い中国」を必要とするということであり、その「統一された強い中国」をアメリカが支援し、連携することによってアジアを安定させるということです。

一方、イギリスは全くそんなことは考えていません。強い統一された中国を望むどころか、むしろ中国には分裂していてもらわなければ困るのです。マイルズ・マオチュン・ユ教授は、1944年11月に中国戦域米軍司令官に就任したアルバート・ウェデマイヤーから、陸軍への報告書を次のように引用しています。

我々アメリカ人は、アメリカの政策が強く統一された中国を必要とし、日本に対して効率的に戦う中国を必要としている、と解釈している。イギリスの政策は、アメリカの政策と合致していないことを示すかなりの証拠がある。イギリス大使は、個人的に以下のことを私に示唆した――強く統一された中国は世界にとって危険であり、目前では極東における白人の地位を、究極的には世界全体における白人の地位を脅かすことになる。

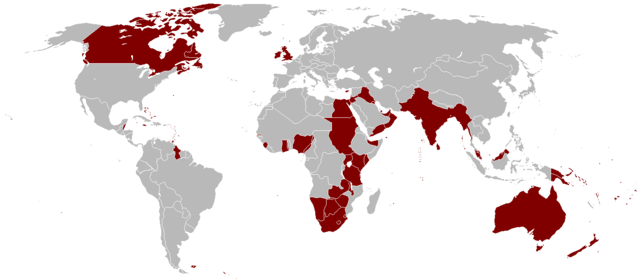

イギリスは、アジアに広大な植民地を持っており、日本軍に占領されたところも当然、取り返すつもりでいました。一方のアメリカは、イギリスの強い影響の下で設立されたOSSでさえ、イギリスなどが中国・アジアで植民地を維持する植民地主義には反対でした。

香港・シンガポール・ビルマのラングーン陥落後にアジアに派遣されたスタッフが、OSS長官に提出した報告書には、イギリスの戦略概念の誤りと民間人の人心離反を指摘し「奴隷による戦争では勝てない」と厳しい筆致で述べています。

アメリカではルーズヴェルト大統領が自ら熱心に、アメリカの国策として対中支援を推進したのに対して、イギリスは消極的でした。イギリスは、蔣介石政権に対する支援に熱心でないだけでなく、中国大陸でのイギリスの利権を拡大すべく、地方軍閥の反乱工作すら仕掛けています。ユ教授は、イギリスのそのような行動の数々を『龍の戦争』や『中国のOSS』の随所で解説しています。

インテリジェンスで中国の裏をかくイギリス

イギリスは、満洲や中国北部での日本の行動が、自国の植民地権益にはほとんど関係ないと見ていました。日中戦争が始まり、日本が香港に隣接する広州の省都・広東を占領すると、蔣介石は香港経由で軍事物資を受け取る補給港が使えなくなるので、イギリスに対日行動を求めましたが、イギリスは動きませんでした。

それどころか、日本を利するかのようにイギリスは、1940年7月から3ヶ月間、ビルマ・ロードを閉鎖してしまい、そのあいだに日本の対中攻撃が激化しました。

イギリスが、ようやく重い腰を上げたのは1941年に入ってからのことで、日英が開戦した場合の英中相互支援について、一連の高官協議を開始しました。この協議のなかで、イギリス側から中国側に、英中共同の破壊工作チームの計画を提案したのです。

イギリス側の提案によれば、イギリスが蔣介石率いる国民革命軍のゲリラ部隊に爆発物を供給し、教官を派遣してゲリラ戦の訓練を行うことになっていました。日本軍の通信線の弱いところを狙って通信線を切り、修理に出てきた日本軍に攻撃を仕掛けることによって、日本軍に大掛かりなゲリラ対応を余儀なくさせ、できる限り日本軍を阻止するのが目的です。

イギリス側の説明によれば、イギリスが送り込む「中国特殊部隊」が、国民革命軍の指揮下に入ることになっていました。協議のなかでイギリス大使は、イギリスが資金を負担すること、そして中国で作戦に参加する者全員が中国軍の一部になり、中国軍当局の指揮下に置かれることを特に強調しました。

ところが、イギリスの本当の目的は、中国での諜報と特殊工作の組織作りを自分たちが直接指揮することにありました。計画についての英中の合意文書は一見すると、中国の指揮権を尊重するように書かれていましたが、文言に巧みな抜け穴があって、イギリスが提供する爆発物の配布や、作戦の指揮から中国人司令官を締め出す内容になっていました。そして、この作戦を指示していたのは、イギリスの特殊作戦執行部(略称SOE)でした。

江崎 道朗

江崎 道朗