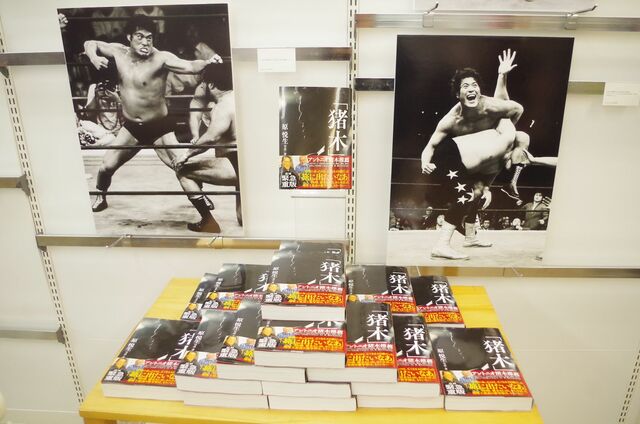

“アントニオ猪木を半世紀以上撮り続けた男”である写真家・原悦生の著書『猪木』(辰巳出版)は、原の自伝であり、猪木の外伝だ。新日本プロレスの旗揚げシリーズから始まり、晩年に至るまで猪木を撮り続けた者にしかわからない“猪木”が、ここには綴られている。そして、他者に人生を懸け続けた写真家が放つ迫力を感じることができる。

そんな原の写真展「猪木という現象」が2月12日まで、書泉グランデ B1階および書泉ブックタワー4階で開催されている。「“猪木ロス”まではいってない」と話す彼に、冷静な視点で改めてアントニオ猪木について語ってもらった。

ゾクゾク感があったアリ戦と第1回IWGP決勝戦

――猪木さんの試合のなかで、撮っていて最も興奮した試合を教えてください。

原 興奮は全然しないんですよ。カメラを持ったらしないですね。昔は「撮れた!」と思ってもフィルムだから、その後に現像があったりして、まだ終わってないわけです。だから、興奮するっていうのはないですね。

――モハメド・アリ戦でも興奮はなかったですか?

原 最初のゴングが鳴ったとき、ゾクゾク感はありました。ゾクゾク感を感じたのは、アリ戦のゴングが鳴ったときと、第1回IWGP決勝(ハルク・ホーガン戦)のゴングが鳴ったときだけです。どちらも、ゾクゾク感であって興奮じゃないです。

――『猪木』を読むと、逆にワーストバウトとして、原さんはミスターX戦を挙げていらっしゃいました。カメラ越しに「ちょっとな……」という残念感があったわけですか?

原 いや、漫画であれだけ煽ったわけでしょ?〔梶原一騎原作の劇画『四角いジャングル』にミスターXは登場、その存在は注目されていた〕

――梶原マジックが(笑)。

原 まだ学生だったけど大阪まで撮りに行って、前日に記者会見をやったらミスターXがちっちゃいんですよ! で、どう見ても強そうじゃないわけですよ。なんか空手着か柔道着かを着て、赤覆面で。「え~、これかあ」みたいに思ったら、実際に何もできないわけですよ。

――「ほうきが相手でも名勝負ができる」と言われた猪木さんでさえ、手こずったという(笑)。

原 そういえば、猪木さんが亡くなる少し前にミスターX戦の話になったんです。古舘伊知郎さんは、なんか「あれは猪木さんがすごい」って。

――それ、どういう理論なんですかね(笑)?

原 私はすぐ否定したんで(笑)。「いや、猪木さん。あれはすごかったですよ」って古舘さんが言うから、「古舘さんはいいですよ、テレビでしょ? 俺なんか生で見てるんですよ!?」って言ったら、古舘さんは「また、否定すんのかよ!」って。で、猪木さんは何も言わず、例の薄笑いを浮かべながら聞いてて。いつも、猪木さんはそういう話には入ってこないけど、こっちが話すのは勝手。古舘さんがいるとプロレスの話が出てくるんだけど、周りがそういう話をしてるのを猪木さんはただ静観してます。

――ムフフみたいな感じで(笑)。

原 目の前で話しても、別に気にしないですよ。片方は「あの試合はいい」って言って、もう片方は「うわあ」みたいな話をしてても(笑)。

――それにしても、古舘さんはいつも解釈が好意的ですね(笑)。

原 でも、それは見方だから。

――よくわかります。ちなみに、私が思う猪木さんのワーストバウトはアノアロ・アティサノエ戦なんです。

原 ああ、それも大阪ですね。なんか、大阪でそういうのが出てきちゃうね(笑)。小錦のお兄さんですよね。

猪木が最も“買って”いた弟子は誰?

――猪木さんには数多くの弟子がいます。師匠に自らを捧げ続けた藤波辰爾がいて、3 度ピンフォールを許した長州力がいて、「後継者に考えていた」という発言もあった前田日明がいて。原さんの印象で猪木さんが最も“買って”いた弟子は誰だと思いますか?

原 プロモーター的には、最初は当然、藤波を考えたと思いますよ。自分が少し衰え始め、ジュニアヘビー級だけれど藤波が出てきたとき「うまくいけば楽できるかな?」と、たぶん思ったんじゃないですか? でも、やっぱり猪木さんの中には自信というかプライドがあるから「やっぱり、俺は越えられねえな」という思いもある。結局、みんな越えられないわけですよ。

瞬間瞬間では、ずっと脇にいた藤波じゃなくて長州になったりもするし、体の大きい前田もいいんだけど、「どれだけ観客を惹きつけられるか?」ってなったときに。一人ひとりを見ていくと、きっと1人じゃ足らなかったんでしょうね。だから、その次の世代になると3人なわけでしょ? 橋本、武藤、蝶野。だから、猪木さん的には3人で1人分みたいな考えでしょ。

――『猪木』を読むと、「3人でやっと俺1人分だ」という猪木さんの発言がありました。

原 でも、それはアントニオ猪木が1人ですごすぎたから。ただのレスラーじゃないんで。プロモーターっていう部分があると思うんですよね。お金を払う立場の人っていう顔もある。そこだと思うんですよね。

――猪木さんって、絶対に「興行」という考えは外さないですよね。

原 そうですね、うん。やっぱり、客は入れなきゃいけないっていうのはあったし、テレビの視聴率はものすごく意識してたんで。あと、猪木さんは満員が大好きだから。

――『猪木』にも書いてありましたが、選挙演説のときでさえ、猪木さんは「あっちのほうがちょっと空いてたなあ」と気にしていたという。もちろん「プロは興行を潤す」という意識も強かったと思います。

原 でも、猪木さんは別に満員なら儲からなくても良かったんじゃないですか(笑)。新日本プロレス旗揚げの頃はお金もないし、切符が売れなきゃダメですけど、途中からは満員ならば別に。

――満員であれば儲けは関係ないっていうのは、また英雄的ですね。

原 でも、満員で儲かるのが一番いいでしょうけどね(笑)。

――あと、『猪木』を読んで印象的だったのは、猪木さんの口から武藤敬司さんの名前が頻繁に出てきたということです。

原 でも……武藤にはもっと期待してたのかもしれないけど、そこまでではなかったんですよね、たぶん。どっかから変わってくるんです。

――『猪木』を読むと、武藤さんについて「映画に出てダメになった」と猪木さんは評価していたと。相米慎二監督の『光る女』で武藤さんは主演を務めました。

原 映画に出たことによってプラスもあったでしょうけど、やっぱり出たことによってマイナスの面も。WWEではロックがかなり映画に出て、ああいうふうに名前が上がる選手もいるわけですから、一概には言えないんですけど。

――それこそ、猪木さんは倍賞美津子さんをお手本にしていた部分もあるでしょうしね。

NewsCrunch編集部

NewsCrunch編集部