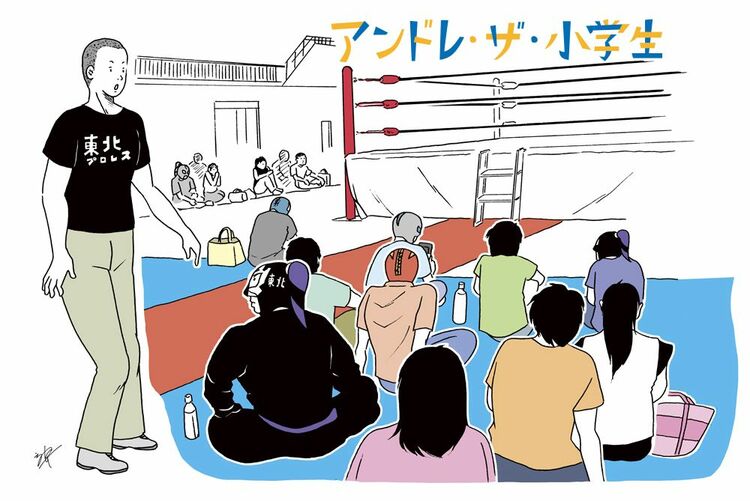

時は2000年代初期。インターネットが普及し始め、スマホではなく“ケータイ”だった頃、身長が180cmを超えながらスポーツが嫌いで、難しい地名を知ることが楽しみな漢字オタクの小学生がいました。あだ名は「アンドレ」。これは、そんな少年が東北の風景の中でプロレスを通じ経験し、人生を学んだひと夏の物語です。

観客が100人にも満たない東北の小さな田舎町が、タスケの試合にあり得ぬほど熱狂する風景を目の当たりにしたアンドレ。プロレスがどれほど刺激に満ちあふれているものなのかを知り、自分も嬉しくなりながらタスケを控室まで誘導したが、その怒った表情に息を飲んだ。

タスケさんが鬼の形相になって教えてくれたこと

「アンドレ! ちょっと控室へ来い!!」

怒られるようなことはしていないはずだ…気が動転しながら、ぼくは頭の中で自分に言い聞かせたが、2人だけの控室にタスケさんの怖い声が響いた。

「バカ野郎! おまえ、このビジネスをナメてるのか!?」

手こそ出されなかったが、相手はプロレスラーである。怖くて怖くて、本当におしっこが漏れそうになった。なぜ怒られているのか理解できていないぼくに、タスケさんは説明を始める。

「おまえ、お客さんが笑ったら一緒に笑っていただろ? お客さんが楽しむのは自由だ。だけどな、やる側が気を抜いて笑ったら、それを見たお客さんはどう思う? おまえは、お笑いや漫才を見て、やる方がヘラヘラ笑いながらやっていて、面白いと思うんかよ?」

「……いえ、もっと真面目にやれと思うと思います」

「それと同じだ。いいか、セコンドについている時は何があっても絶対に笑うな。もちろん、試合をやるようになってからも同じだ。今日出た選手で、笑いながらやっているやつはいなかっただろ」

「すいませんでした…」

ぼくは涙をポロポロとこぼしていた。怖くて泣いたのではない。普段は軽い感じのタスケさんが、鬼の形相になって教えてくれたことがいかに大切なのかを思い知らされ、感動してしまったのだ。

お客さんを楽しませるプロレスというものは、ただ目の前の相手と闘うだけじゃないんだ。小学生のぼくにとっては、それが本当に大きな発見だった。

タスケさんに「わかったらいっていい」と許してもらい、控室を出てリングの撤収が進む館内へと戻った。すると、そこに北野先輩が立っている。

ぼくが戻るのを待っていたかのように、こちらへと近づいてくる。そして、目の前にいかつい顔を突き出すと、ひとことだけ「いいか、俺らは笑われているんやない。笑わせているんや。忘れるな」とだけ言うと、背中を向けてその場を離れた。

北野先輩もぼくのことを見ていたのか。人を車ではね飛ばした人が言ったにもかかわらず、すごく説得力のある言葉に聞こえた――。

移動中の車内で鳴った携帯電話

昨日の晩も、夜のうちに階上から盛岡の合宿へと戻っていた。基本、大会開催地のホテルへ泊まることはしない。東北六県ならば、ほぼどこでも日帰りができる。といっても、着く頃には日付が変わっているけれど。

先輩たちより早く起きて、夜中に食べたちゃんこの残りを温める。ぼくは、朝は強い方なので苦にならない。試合がなくて道場での練習から一日が始まるのと比べたら、ずっと楽だ。

今日の開催地は秋田県の鹿角(かづの)市というところ。盛岡からは比較的近いので、ゆっくりめの出発だ。万念先輩は「しかかど」と読んでいた。

1時間半ほど走った頃、みんなが寝静まる中でぼくの携帯電話が鳴った。運転中の宇佐川さんに「おい、切るかマナーモードにしておけよ」と注意されながら、口元に手をかざして出る。ディスプレイには“自宅”と表示されている。

「レイちゃん! どうしてる? ちゃーんと、じいちゃんとばあちゃんの言うことを聞いてる?」

ただでさえ狭く感じる車内で、さらに体を縮こませる。電話の主は母さんだった。

ここで会話を聞かれるのは都合悪い。「今、外だから! あとでこっちから連絡する!」とだけ答えて切った。

続いて、ごまかすための作り話を考える。このまま連絡しなかったら、確実にじいちゃんのところへ電話されてしまう。

そうなると、どっちにもいないことがバレる。ぼくは、宇佐川さんに次の休憩まであとどれぐらいかを聞いた。

「なんだ、しょんべんしたいのか?」

「いえ…あ、そうですそうです。どこかで停まっていただけますか?」

「わかった。ちょうど昼だし、飯がてら近くに停まるか」

宇佐川さんが決めて15分ほどでファミレスを発見、そこへ入る。ぼくはトイレにいくフリをしていったん店の外へ出ると、携帯のアドレス帳から“自宅”を表示させた。

「さっきはごめん。こっちは元気にやっているよ。何も心配しなくていいって。学校が始まる1週間前には必ず帰るから、あまり電話してこないで」

「電話するなって、どういうことよ?」

「ほ…ほら、じいちゃんもばあちゃんも暇しているわけじゃないから。忙しいのに電話に出てもらうのは申し訳ないじゃん」

「レイちゃんの携帯にかけてんだから、関係ないでしょ」

しまった。じいちゃんとばあちゃんのところへかけてほしくないあまりに、逆に怪しまれたかな。

「ぼくも忙しいんだよ! 地名の勉強をしたり、こっちで友達もできて、一緒に山や海へいったりしてるんだから」

なんとかこれ以上は突っ込まれないよう、その場を収めて携帯を切る。そうだ、念のためじいちゃんとばあちゃんの方にも電話を入れておこう。

「……あ、もしもし? ああ、ばあちゃん? レイジだけど、ちゃんと東京に着いているから。ありがとね!」

ばあちゃんは、まったく不審には思っていなさそうだった。これで大丈夫だろう。