徐々に沸いたプロレスへの愛着

合宿所へ戻った頃には、先ほどまで晴れていたのがウソのようにどしゃぶりの雨へと見舞われた。試合中に降られなくて本当によかった。バンから荷物を出し終えると、たろ太郎先輩に呼ばれた。

「1時間ほど休んだら、道場で練習を始めるからな。俺がいる時は俺が教えるけど、巡業に出ている時は日向がおまえを見る。骨折しているから一緒にはできないが、動きを見たりウエートのやり方を教えたりすることはできる。わからないことがあったらちゃんと聞くように」

ちょっと困った気がした。日向先輩は、ぼくに対してよくは思っていないはず。ケガが原因とはいえ、自分のデビュー戦を奪った後輩ということになるからだ。

他の合宿組の皆さんが巡業へ出る間、ぼくは日向先輩と2人っきり。練習がキツいのは覚悟しているけれど、精神的にも息の詰まる日々となりそうだ。

1時間後、隣の道場へ移動すると、すでに日向先輩は骨折した右手にギプスをつけたまま、柔軟体操をしていた。ケガを負ったところ以外は、軽い運動ならできる。

道場のシャッターに激しい雨が当たるため「バラバラバラバラ!」とうるさいまでの音が響く中、3人で黙々と練習を続けた。日向先輩のぼくに対する態度は、いたって普通だった。

夜8時ぐらいに切りあげると、晩飯を食べながらたろ太郎先輩がプロレスについての話をいろいろとしてくれた。

「俺がプロレスをやってて一番よかったって思うのは、子どもたちが喜んでくれた時なんだよ。俺はおまえなんかと違ってチビだろ? レスラーとは思えないぐらい小さい。でも、そんな小さい俺を見て、子どものお客さんが寄ってくる。小さい俺が大きい相手を攻めれば、それまでブルーシートでゴロゴロ転がってつまらなさそうにしていたのをやめて、拍手を送ってくれる。

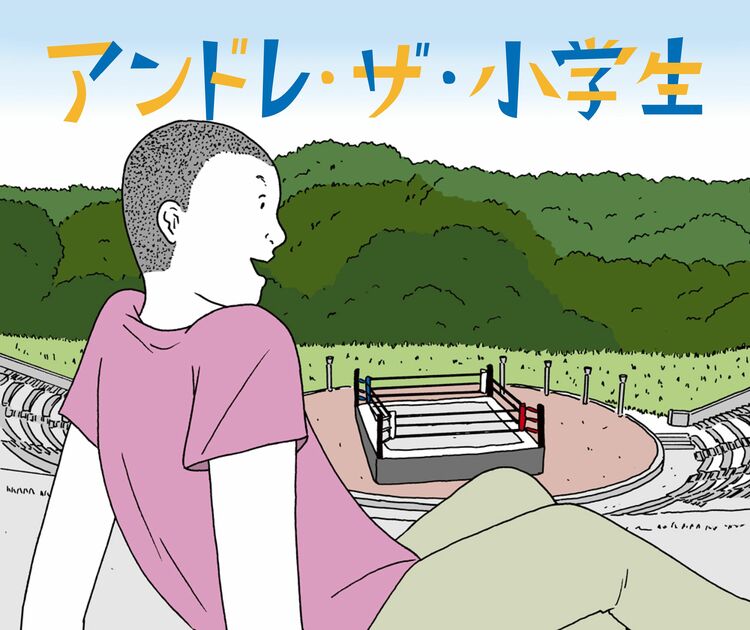

俺は、小さい自分が頑張ることで子どもたちに夢を持ってもらいたいんだ。試合会場で客席を見てみろよ、ウチは若い人だけじゃなく少年もお年寄りも男も女も見に来ているだろ? つまり、プロレスって年齢層に関係なくわかりやすく、伝わりやすいものなんだよ。アンドレも、そのことを頭に入れて試合しろよ」

みんなそうだ。タスケさんも、テッドさんも、たろ太郎先輩も…プロレスについて語ると、本当にしあわせそうな顔をしている。大のオトナをここまで夢中にさせる理由は、今ならほんのちょっとだけどわかる気がする。

もしもそれがなかったら、ぼくはたとえお世話になったという義理があっても明日からの特訓に耐えられないだろう。いつの間にか、先輩たちに対する思いの深さがプロレスそのものへの愛着に変わっていた。

あれほど好きじゃなかったのに――。

食事を終えると、ぼくはまだ雨が降っている外へ出た。そして、東京の自宅に電話を入れる。

「ああ、母さん? うん、元気でやってるよ。来週の月曜に帰るね。いや、明日の月曜じゃないよ、その次の23日。あと1週間、こっちへいることにしたから。じゃあ…」