タスケさんへついに告白

宇佐川さんとしては、今日対戦するぼくと井之上先輩に気を遣ってくれたんだと思う。ただ、2人に限らずバンの中にはそれぞれの感情がうず巻き、ずっと重苦しい雰囲気が漂っていた。

日向先輩は、これで同期の井之上先輩にも先を越されてしまった。ひとつ上の菅本先輩は、また一人デビューするとあればそれを意識する。万念先輩だけが、なんとか場を和ませようとしているように見受けられた。

そんな中、ぼくは別のことで気が重かった。今日の試合前に、タスケさんへ小学生だと告白する決心をしていたからだ。そして、ある一つの願いごとも伝えたかった。

会場へ到着し、いつものようにリングを組み立てる。この作業も、残すところ今日と明日しか経験できないんだ。

設営を終える頃に選手バスが到着。結局、ぼくは一度もそれに乗ることなくやめるんだな。

練習が始まったらタスケさんも忙しくなるので、ぼくはあとを追うように控室へと走っていった。ノックをすると「どうぞ」と声が。扉を開けると「おー、アンドレか。入れよ」と迎え入れてくれた。

「タスケさん。実は…」

「あん? なんだよ。何、下向いてんだ? 俺を見て喋れよな」

「は、はい。あのう…その…ええっと…」

「何? 今日の試合を取材されるからおじけづいたのか?」

「いえ、そうじゃないんです」

「じゃあ、何よ?」

何よ?の“よ?”に、ちょっと不機嫌そうな口調を感じたため、ぼくは意を決した。

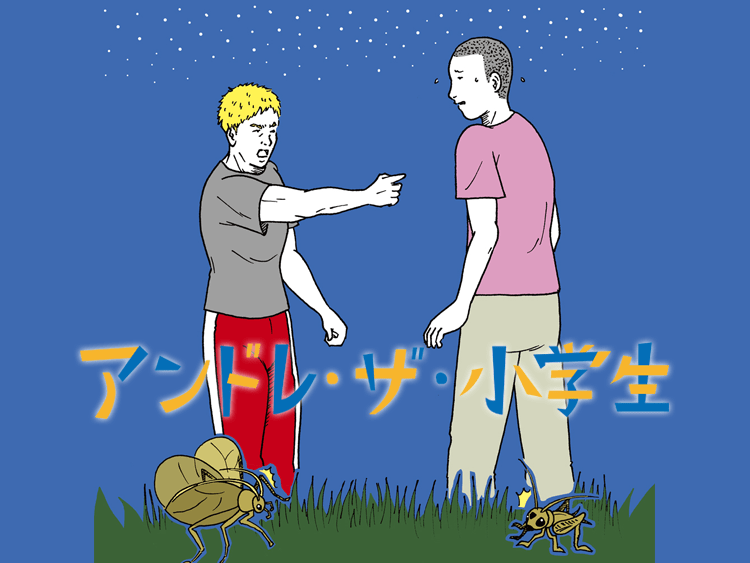

「タスケさん、今まで黙っていてごめんなさい! ぼく、本当は12歳の小学6年生なんです」

マスク越しに、タスケさんの「はあっ!?」と言わんばかりの表情が伝わってきた。一瞬、驚いたようだったが、すぐに「おまえ、何つまんない冗談言ってんだよ!」と笑いまじりに言葉を続ける。

「おまえさあ、どうせウソつくならバレないウソをつけよ。いくら今日の試合に出たくなくなったからって、誰がそんなのにだまされると思ってんだよ」

「いえ、本当に小学生なんです。最初にタスケさんがプロレスラーにならないかと誘ってくれた時に、本当のことを言わなかったぼくが悪いんです。ぼくは、東北のいろんなところにいきたくて巡業についたんです」

「そういやあ、おまえは難しい地名を憶えるのが好きだって言ってたよな…だけど、小学生でおまえのようなデカい子なんているはずないだろ。それに、その体力だって…あり得ない! 絶対にあり得ない」

タスケさんは誘った当事者としての気まずさからか、頑なに認めようとしない。困ったな、どうすれば信じてくれるんだろう。

小学生だということを明かさなければ、願いごとも受け入れてもらえないと思ったから言ったのに…その時だ、ノックのあとに扉が開くと宇佐川さんが入ってきた。

「あ、いたいた。社長、話の途中ですいません。アンドレが社長の控室にいったって聞いてここに来たんですけど…アンドレ、これ、どういうこと?」